2025 高等部 山の手日記(理科室編)Part2

■この続きのページは → 2025 高等部 山の手日記(理科室編)Part3 - 市立札幌山の手支援学校

ビタミンレモンとウィルキンソン タンサン(R7.12.10)

ビタミンレモンとウィルキンソン タンサンを水酸化ナトリウム溶液で滴定しました。指示薬のフェノールフタレインがうっすらピンクに変わるところで滴下を止めることができるようになりました。

地震波(R7.12.9)

昨日、青森県で震度6強の地震がありました。札幌も大きく揺れました。

そこで、今日は、地震波や波動の性質について学習しました。

中和滴定:炭酸水、食酢、カツゲン(R7.12.8)

炭酸水、食酢、カツゲンを水酸化ナトリウム溶液で中和滴定をしました。

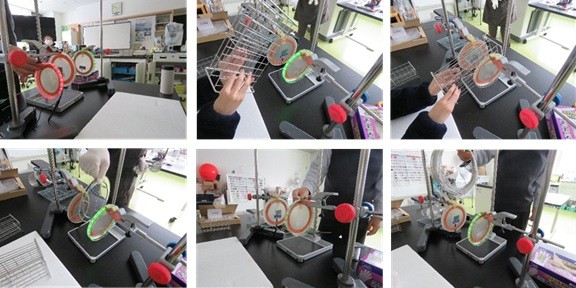

ワイヤレス(R7.12.5)

送信機と受信機の間に試験管たて、ステンレスの水切り、アルミの針金などを置いて障害がおきるかどうかを調べました。

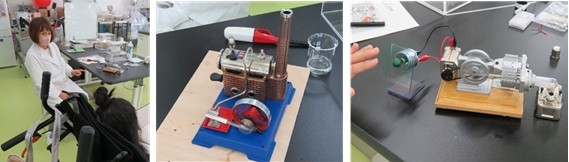

エネルギー変換(R7.12.4)

ペルチェ素子を使った温度差発電、手回し発電機による発電、スターリングエンジンン、や蒸気機関など動力の仕組みなど、様々な実験を行いました。

ホールピペット(R7.12.3)

ホールピペットの扱い方に熟練の技がみられるようになりました。

エネルギー(R7.12.3)

蒸気機関とスターリングエンジンを動かしてみました。

コオロギ(R7.12.2)

コオロギの飼育容器の大掃除をしました。

高分子の種類と密度(R7.12.1)

高分子はその種類によって密度に違いがあります。そこでペットボトルの本体の小片とキャップを、ビーカーに入れた水の中で浮くか沈むかを調べてみました。

炭素繊維のプラズマ発光(R7.12.1)

コニカルビーカーの底に砂を敷き詰めて、ここに巻いた炭素繊維を入れて、理科室の照明を消してから、電子レンジでチンしてみました。

PETボトルから長い繊維を作る(R7.12.1)

ペットボトルを融かして電動車いすに固定して廊下を移動して、どこまで伸びるか挑戦しました。できた繊維は、ひたすら巻き取る。

断熱膨張と断熱圧縮(R7.12.1)

水を数滴いれたペットを圧縮して勢いよく栓を開いて雲をつくりました。また、小さくちぎったキムワイプを詰めて急激に圧縮して発火させてみました。

ヘロンの噴水(R7.11.28)

三つの容器のバランスがうまくいくと噴水が勢いよく出始めました。

無線通信(R7.11.28)

発信器と受信器の間に色々なものを挟んで、通信が途絶えるかどうかを調べてみました。

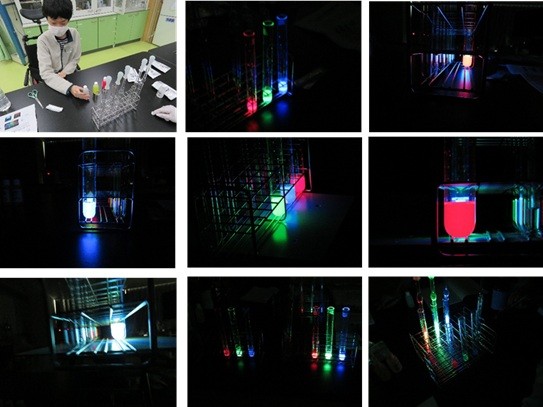

フルオレセイン(R7.11.25)

色々な容器にいれた水の中にフルオレセインを1滴だけ落としてみました。

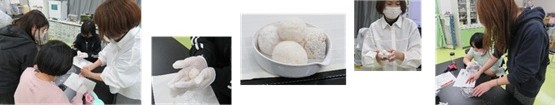

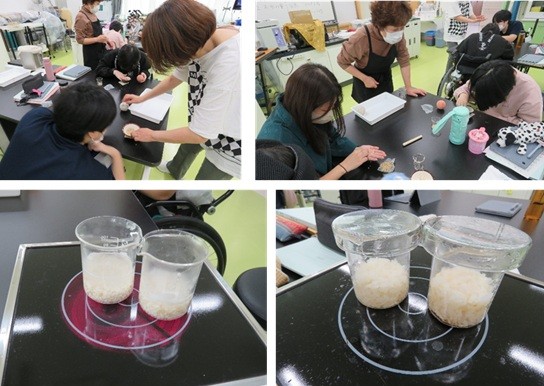

ライスボール(R7.11.25)

収穫したお米を使って小さな「ライスボール」を作ってみました。

ゴムの弾性(R7.11.25)

輪ゴムを並列や直列にしておもりを下げてみました。また、ゴムのベルトに1kgの力学台車をぶら下げて、お湯や水をかけて伸び縮みを観察しました。

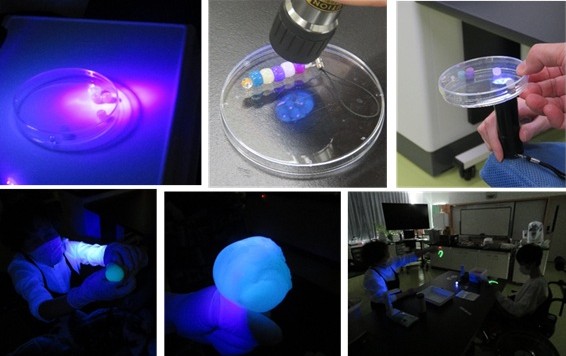

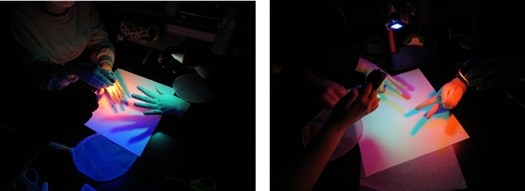

紫外線(R7.11.21)

ブラックライトを色々なものに照射して蛍光を発するものを観察しました。

金属と輪ゴム(R7.11.20)

金属をガスバーナーで加熱して、熱膨張することを復習してから、輪ゴムに熱湯をかけて縮むのを確認しました。

玄米にノシマダラメイガ(R7.11.20)

玄米に発生したノシマダラメイガの幼虫を観察しました。

炊飯(R7.11.20)

脱穀したお米に白米を追加して量を増やし、ビーカーで炊き上げて対流を観察しました。

脱穀(R7.11.18)

ペットボトルで収穫した稲をすり鉢に入れて、脱穀してみました。

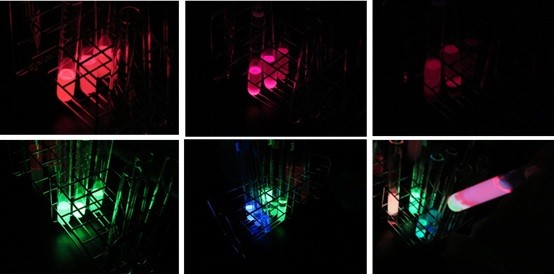

光の混合(R7.11.18)

三原色の光を発する溶液を混ぜ合わせて、光を混合させてみました。

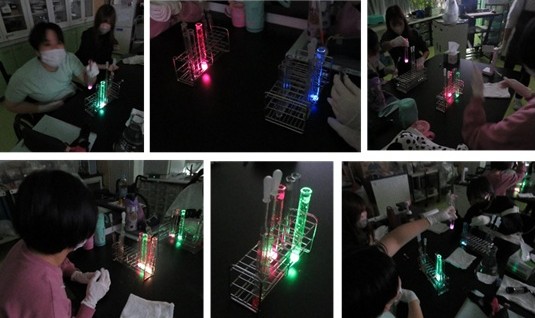

化学発光の消光ー無極性溶媒ー(R7.11.14)

化学発光で光の三原色をつくり出し、それぞれに3種の無極性溶媒を加えて、消光するかどうか調べました。

化学発光による光の三原色(R7.11.13)

化学発光で光の三原色をつくり出してみました。

中和滴定(R7.11.12)

塩酸を水酸化ナトリウムで中和滴定するために、ホールピペットで塩酸を正確に10mLとりました。

化学発光の消光現象(R7.11.10)

化学発光による光の三原色の順番や組み合わせを変えて、横から重ねて観察してみました。また、水やエタノールを加えると発光が消えることも分かりました。

ハンドスクリーン-山の手と三角山の交流-(R7.11.6)

山の手支援の生徒と三角山分校の生徒が理科の時間に相互交流しました。

三角山の先生が用意してくれたハンドスクリーンを用いて、大きな映像を鑑賞し、揺れるスクリーンに包まれ、最後は、自作のポイで映し出された魚を捕まえました。

光の三原色(R7.11.4)

光の三原色を手で塞ぐと、きれいな空色、黄色、赤紫の影ができました。

ポイ作り(R7.11.4)

プロジェクターで投影した水の中の生き物を捕まえるために、アルミの針金にお花紙を貼り付けて「ポイ」を作りました。

ガチャガチャで遺伝の実験(R7.11.4)

ガチャガチャに遺伝子に見立てた赤と青の容器(赤>青)を50個入れて、2個ずつ出して組み合わせを記録して、再び戻すという操作を25回やって、本当に赤:青=3:1になるかどうか調べてみました。

骨格標本のニス塗り(R7.10.31)

紙粘土の仕上げに使う水性のニスを塗ってみました。

光の三原色(R7.10.31)

色付きの発光ダイオードや色付きセロハンを貼り付けた白色発光ダイオードで三原色の光をつくり、その光をそれぞれ手で遮ってみました。

回折格子を使った簡易分光器(R7.10.31)

回折格子を使った簡易分光器を厚紙で工作しました。

このページの前は → 2025 高等部 山の手日記(理科室編)Part1 - 市立札幌山の手支援学校