2024 高等部 山の手日記(理科編)

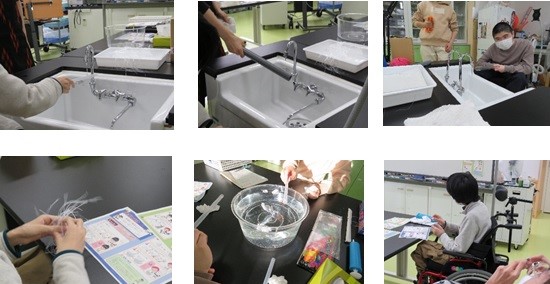

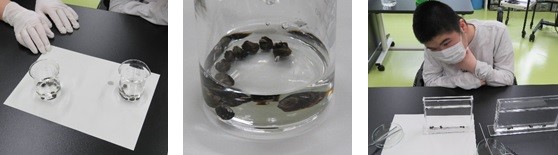

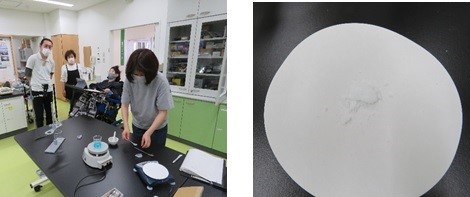

針やガラスを水に浮かべる(R7.3.12)

コップの水(R7.3.12)

コップに水を入れて、気体捕集用の円形のガラスで蓋をして、倒立させても水はこぼれませんでした。しかし、それを水槽の水の中に入れると蓋が外れて水が流れ出てしまいました。倒立させたときに水がこぼれないのは、理由が大気圧だけではないことがわかりました。

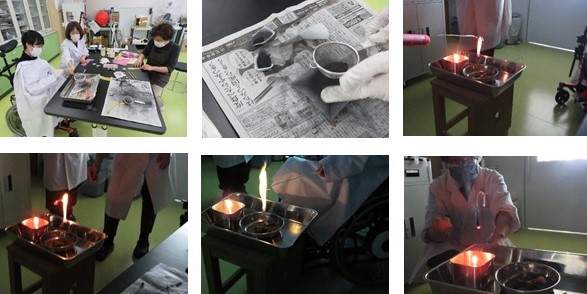

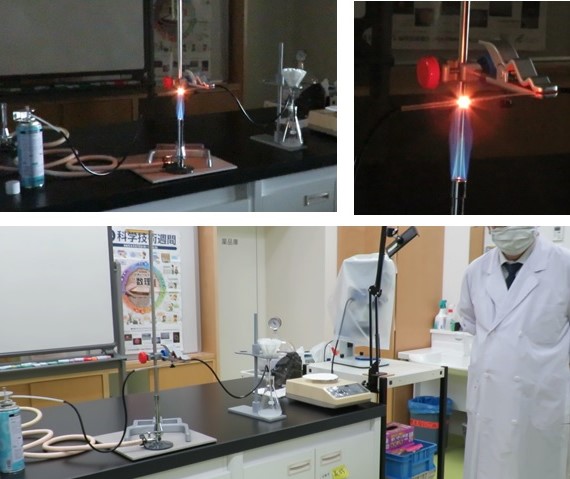

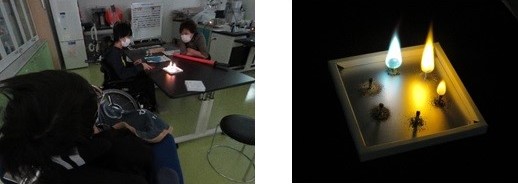

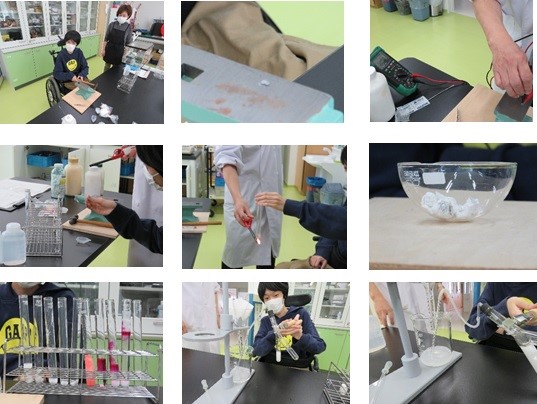

線香花火(R7.3.7)

木炭を活性炭に変えて線香花火を作ってみました。紙も半紙や和紙に変えてみました。

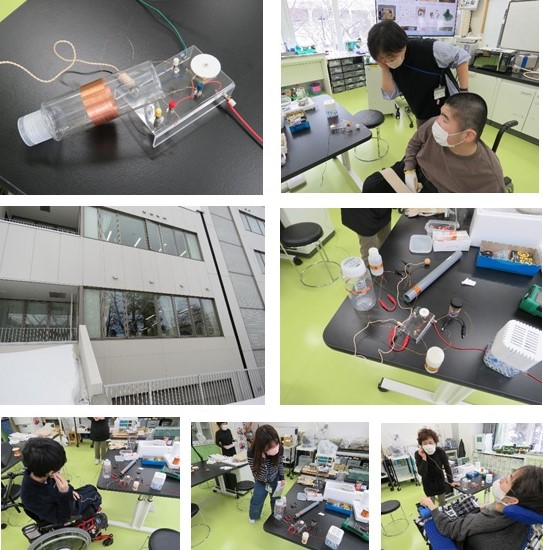

ゲルマラジオ(R7.3.7)

コイル巻き数をできるだけ多くしてみました。

線香花火(R7.3.6)

木炭と硫黄と炭酸ナトリウムで線香花火を作ってみました。お花紙を用いたので、紙が先に燃えてしまい、上手くいきませんでした。

ピーナッツの燃焼(R7.3.6)

ビーナッツを燃やして試験管の水を沸騰させてみました。

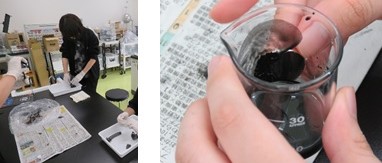

煤 ー国語の授業とのコラボー(R7.3.5)

国語の授業とのコラボで、蝋燭を5~6本束ねて火をつけて上からビーカーを被せて不完全燃焼させて煤をつくりました。この後、煤は何に使われるのでしょうか?

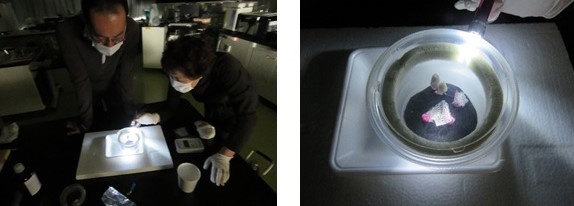

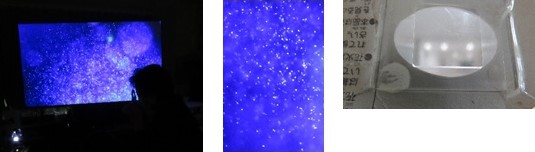

簡易霧箱を用いた放射線の観察(R7.3.5)

今日は、色々な人に放射線の飛跡を見てもらいました。

ゲルマラジオ -色々なコイル-(R7.3.5)

今日は、それぞれ自由に選んだ円筒形のものに、太さの異なるエネメル線を好きなだけ巻いてコイルを作り、これをゲルマラジオに繋いで、ラジオが聞こえるかどうかを確かめてみました。

最後に全員のコイルを繋いでみると、とても良く聞こえることがわかりました。

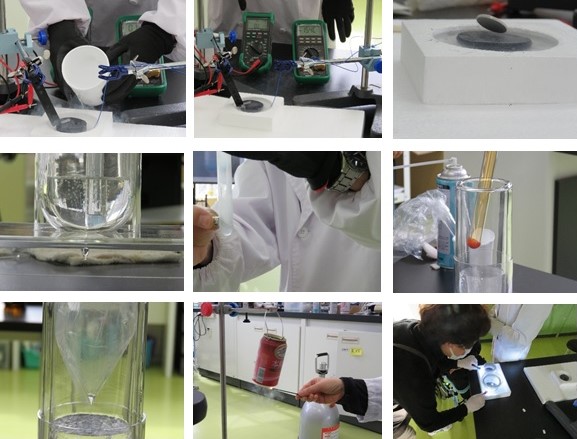

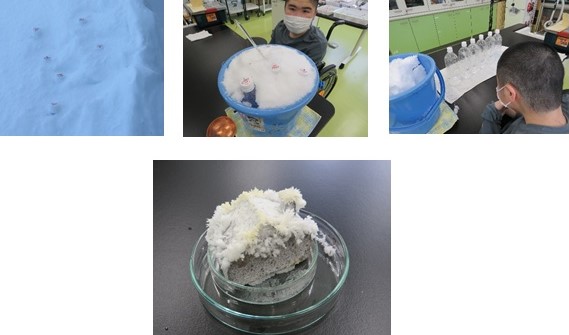

液体窒素(R7.3.4)

液体窒素でセイロンベンケイソウの葉や水槽の藻を凍らせてみました。また、天然ゴムは、凍らせると固くはなりましたが、室温に戻すと元に戻りました。消臭ビーズは、凍ると割れてしまいました。

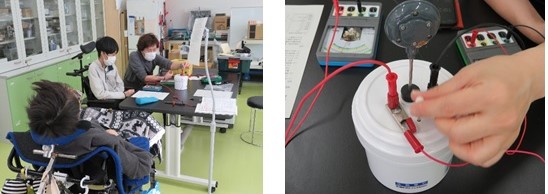

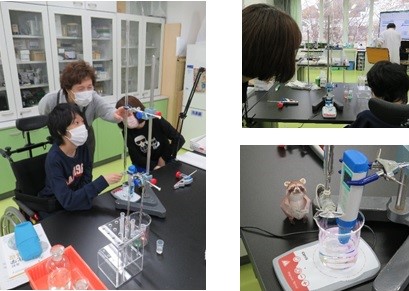

ゲルマラジオ(R7.3.4)

ショットキーダイオードを使ってゲルマラジオを作ってみました。コイルは銅線をボトルに巻いてつくりました。また、約10メートルのビニル銅線をアクリルパイプに通して3階理科室から吊り下げてアンテナとし、回路のアースは、実験台のアース端子にしっかりと接続しました。

バリコンを調整すると、クリスタルイアフォンから、外国語放送がハッキリと聞こえてきました。

液体窒素(R7.3.3)

液体窒素を用いた実験を行いました。

煤(R7.3.3)

ろうそくや油脂を不完全燃焼させて煤を取り出してみました。

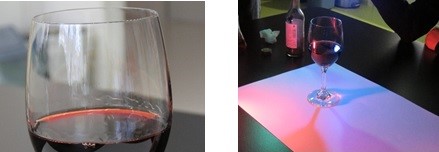

ワインの涙 -マランゴニ効果- (R7.2.28)

蒸留実験用のワインがあったので、ワイングラスに注いで、「ワインの涙」を観察しました。また、これにも光の3原色をあてて、涙の影を観察しようとしましたが、あまり上手にいきませんでした。

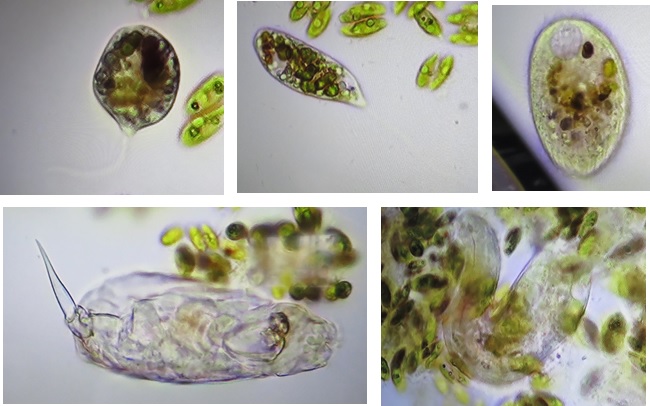

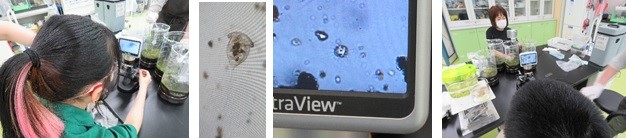

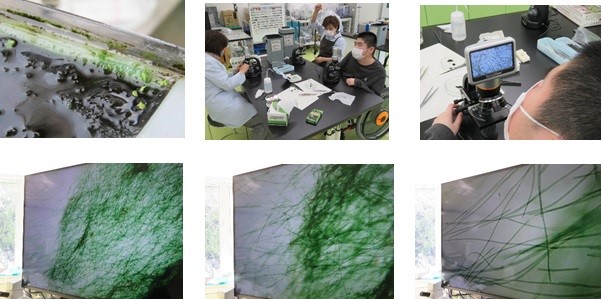

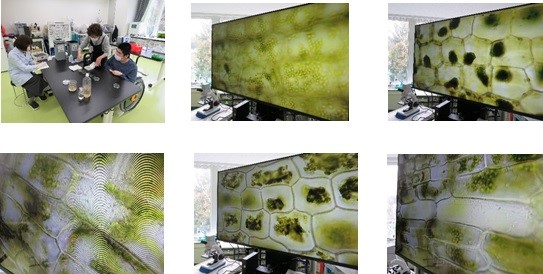

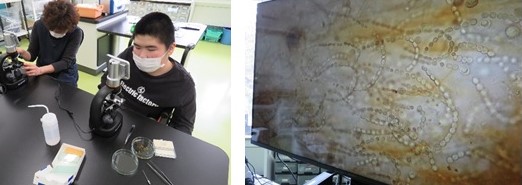

マリモの観察(R7.2.28)

羊ケ丘展望台のショップで購入したマリモを顕微鏡で観察しました。また、あわせて理科室の水槽から形態の異なる藻を採取して比較することにしました。

耳の構造と働き(R7.2.25)

耳の模型を分解して、耳の構造を調べてみました。音を聞いたり、体の傾きや回転をキャッチしたりする仕組みが隠されています。

熱収縮性チューブ(R7.2.17)

磁界観察用に作った円形電流の端子がショートしないように熱収縮性チューブで保護することにしました。

光の三原色と光の散乱(R7.2.17)

月に見立てた発砲スチロールの球に、様々な方向から光の3原色を当ててみました。また、水で薄めたワックスをアクリル管に満たして、光の3原色を透過させて夕焼けをつくってみました。

光の三原色(R7.2.13~14)

3個のライトにセロハンを貼り付けて、手に3方向から光を当てて手の影を観察してみました。

磁場(R7.2.14)

磁石が作り出す磁場を液体中に分散する鉄分を用いて観察しました。また、アクリル板にアルミの針金を通して、電流が作る磁場の様子を小さな方位磁石で観察しました。

凍結防止(R7.2.12~14)

雪の中に埋めておいたペットボトルの水や溶液を取り出してみましたが、どれも凍っていませんでした。そこで試験管に移して理科室の冷凍庫で凍らせてから室温において、どの溶液が溶けやすいかを調べてみました。

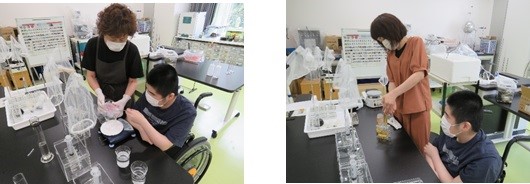

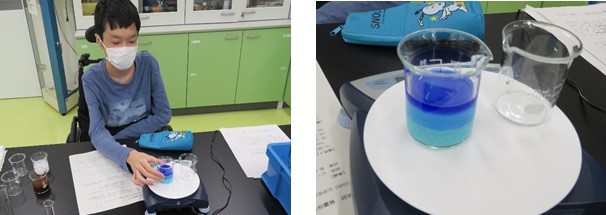

酸化還元滴定(R7.2.12)

過マンガン酸カリウム溶液を用いて過酸化水素水を滴定しました。

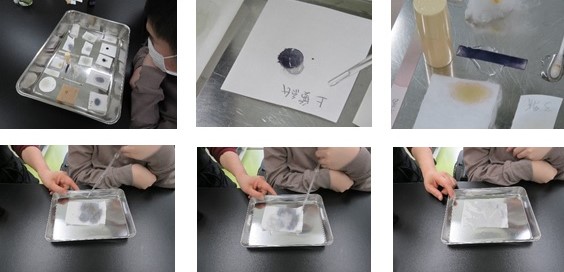

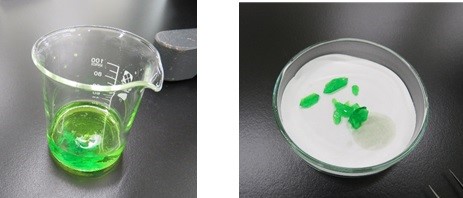

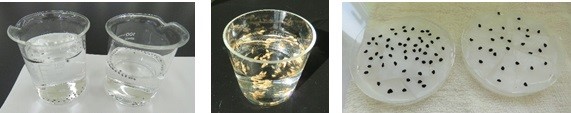

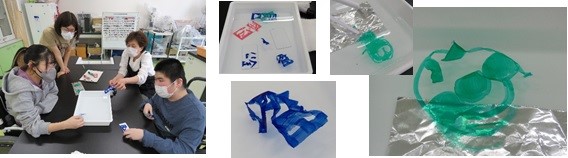

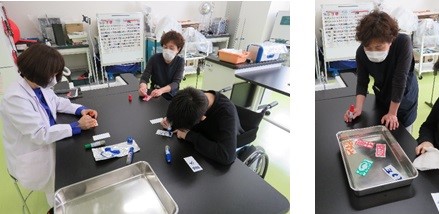

昆布と酵母(R7.2.10)

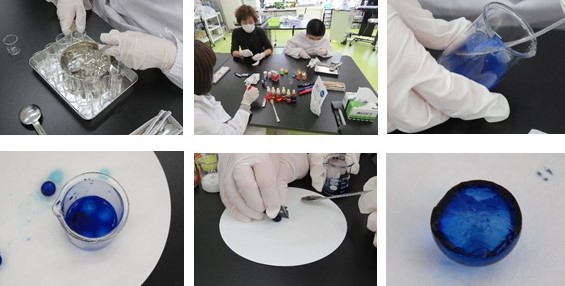

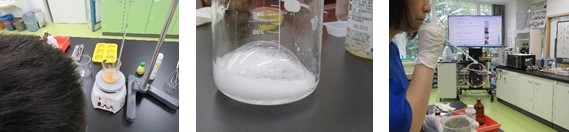

昆布からアルギン酸ナトリウムを作って人工イクラをつくりました。また、市販のアルギン酸ナトリウムに酵母菌を混ぜて人工イクラをつくりアルコール発酵のようすを観察しました。

日高昆布(R7.2.7)

昆布から簡易な方法でアルギン酸ナトリウムを取り出してみました。加えた水の量が多かったのか、それから作った人工イクラは柔らかでした。

雪景色(R7.2.6)

屋上の雪に埋めたペットボトルの溶液は、暖かな日が続いていて、まだ凍っていませんでした。雪の温度は0℃程度でした。また、軟石に析出した尿素の結晶は、大雪になっていました。

ジュール熱(R7.2.6)

熱量計を用いて電熱線に電流を流して発熱量を測定しました。時計と電流と電圧に気を取られ、途中まで撹拌するのを忘れていました。

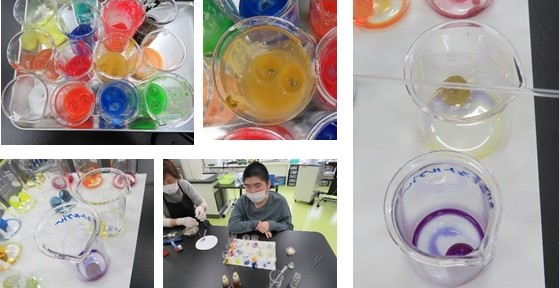

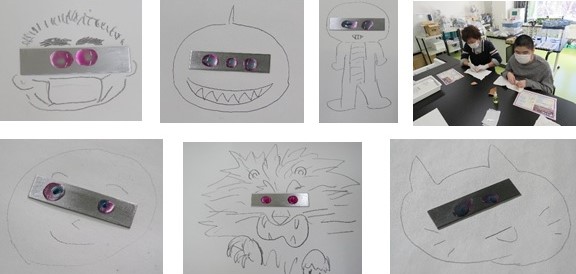

蛍光イクラで目玉?宇宙人?(r7.2.6)

透明イクラの次は蛍光イクラを作って目玉をつけてみました。宇宙人にも見えます。

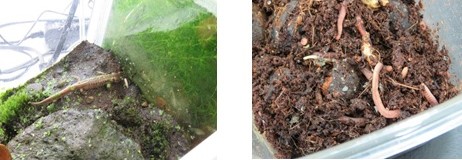

ミミズを食す(R7.2.6)

エゾサンショウウオには少し大きいようにみえましたが、新たにメニューに加わったミミズを美味しくいただいていました。

雪のような白い結晶(R7.2.5)

札幌雪祭りに合わせるように全国的に大雪が続いています。札幌軟石でできた小さな家の置物の屋根にも雪のような尿素の結晶がたくさん析出しました。

大きな人工イクラに挑戦(R7.2.5)

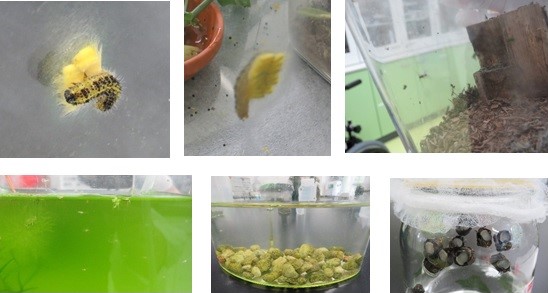

サンショウウオの餌(R7.2.5)

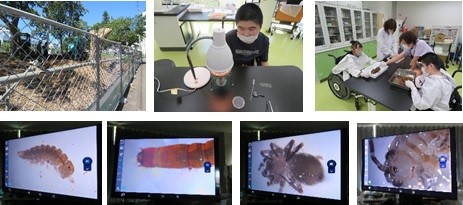

飼育していたクリムシも少なくなってきたので、釣り餌用のサシ(幼虫)とミミズを買ってきました。乾燥アカムシや冷凍アカムシよりも生きたサシ(幼虫)の方が食欲が出るようです。

凍結防止剤(R7.2.4)

雪に試薬をふりかけて、融雪効果を調べた後は、その凍結防止効果を調べることにしました。融雪効果の実験でできた溶液をペットボトルに移して、屋上の雪の中に埋めて試調べることにしました。ただし、その中の1本は融けた雪だけで、試薬は入っていません。

白い雪のような結晶(R7.2.4)

札幌軟石でできた小さな家の置物を、尿素溶液に浸してみました。屋根にはまるで雪の結晶のようなきれいな白い結晶が析出しました。

人工イクラ(R7.2.4)

消臭ビーズを使った実験を行っていましたが、今日は、人工イクラを作ってみることにしました。

エゾサンショウウオの食事風景(R7.2.4)

サンショウウオにクリムシを与えてみました。大きなクリムシをパクリとくわえて、石のかげに潜り込んでいきました。

融雪剤(R7.2.3)

ビーカーに水切りネットをセットして、その中に雪を詰めこんで、上から色々な試薬をふりかけて、融雪効果があるかどうか調べてみました。

消臭ビーズ「シマエナガと脱水」(R7.2.3)

ワイングラスに入れた水と消臭ビーズの中にシマエナガを浮かせてみました。また、水を吸って大きくなった消臭ビーズに食卓塩をふりかけするとすぐに水が滴り落ちてきました。

消臭ビーズの復活(R7.2.3)

消臭ビーズを色素や指示薬で染色したものを半分に切って、ろ紙の上で乾燥させると小さな塊になりました。これを水に入れると元の形に戻りました。

導電紙の抵抗率(R7.1.30)

固定抵抗を用いてオームの法則を調べて、種々の太さのニクロム線を用いて抵抗の長さや太さの関係を調べてきました。今回は、導電紙を用いて、抵抗率を調べることにしました。また、導電ペンで模様を描き、電気抵抗を測定してみました。

消臭ビーズの染色3(R7.1.30)

新しい指示薬を調整して、消臭ビーズを染色してみました。原液の色と染色後の色の違いが興味を引きました。

消臭ビーズの跳ね返り(R7.1.30)

消臭ビーズを机に落とすと、はね返ってどこかにいってしまいます。そこで、今回は、一定の高さから落下させて、はね返り係数を調べることにしました。乾燥で小さくなったビーズや水を吸って大きくなったビーズなど、大きさの違うビーズではねかえり係数に違いがありましたが、おおよそ0.6程度であることがわかりました。

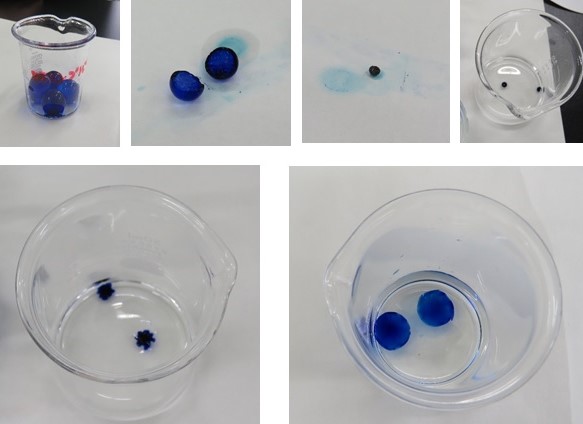

消臭ビーズの復活(R7.1.29)

無色透明な消臭ビーズは、乾燥させると小さなしわくちゃになり、それを水に入れると初めはトゲトゲの金平糖のような形なりますが、時間が経つと綺麗な球体に戻り、そのまま水に入れておくと大きな球体になります。

メチレンブルーで染色して、剃刀で二等分にしたビーズを乾燥させたものを水に入れると、初めは不規則な形をしていましたが、時間が経つと元に戻っていました。

消臭ビーズの染色2(R7.1.29)

消臭ビーズの染色(R7.1.28)

無色透明な消臭ビーズを、絵具を溶かした水の中に入れても着色しませんでした。しかし、消臭ビーズにメチレンブルー溶液を滴下するとすぐに青色に染まりました。剃刀で半分に切ってみると、表面だけでなく、中まで青色に染まっていることがわかりました。

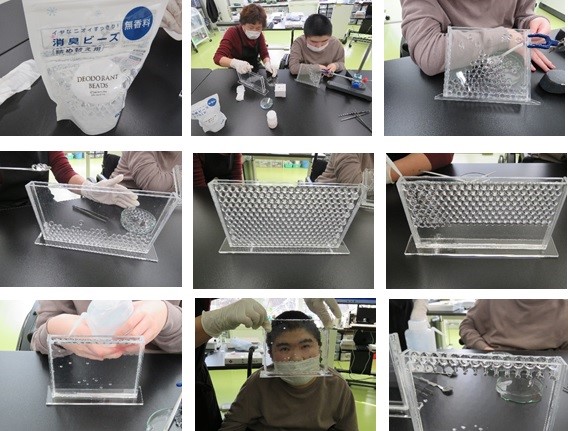

消臭ビーズと芳香ビーズ(R7.1.27)

無色と色付きの消臭ビーズや芳香ビーズを用いて結晶の重なり方や溶液のモデルを作ってみました。また、消臭ビーズを乾燥させて小さくしたり、水に入れて大きくしたりもしました。

最後に、芳香ビーズをビーカーに数個入れて、穴を開けたラップでふたをして電子レンジで加熱したところ、小さな炎が上がりました。

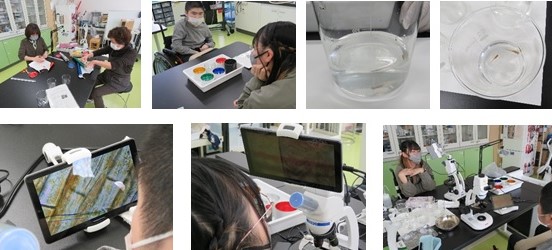

金魚の鱗(R7.1.23)

理科室で卵から育てた金魚の鱗を顕微鏡で観察しました。

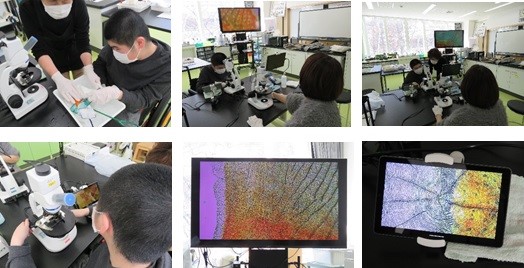

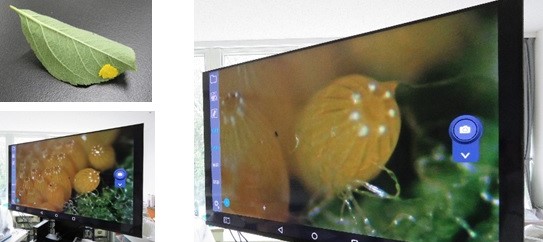

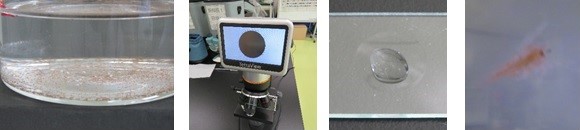

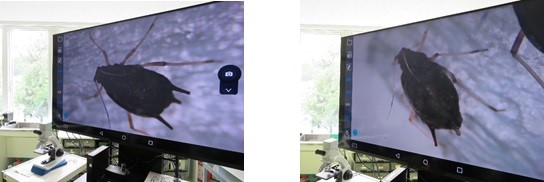

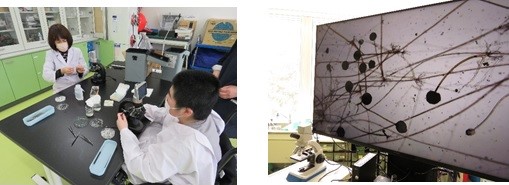

メダカの色素胞(R7.1.22)

顕微鏡が新しくなりました。メダカの血流や色素胞を、WiFiでモニターに大きく鮮明に映し出すことができるようになりました。また、相手の像を自分のモニターに映し出したり、自分の像を大型モニターに映し出したりもできるようになりました。

メダカの色素胞(R7.1.21~22)

腰高シャーレに光沢のある折り紙(金・銀・赤・青・緑・黒)を貼って、この中に白いめだかとオレンジのめだかを入れて、1昼夜してから取り出して、体色変化を観察しました。また、顕微鏡を用いて尾部の血流やウロコの色素胞を観察しました。

テルミット反応(R6.12.25)

晴天で風もなかったので、屋上庭園の雪の上に金属製のバットを置いて、テルミット反応を行いました。

紙に含まれるデンプンの検出(R6.12.25)

ろ紙はセルロースからできていてヨウ素デンプン反応はしない。しかし、同じようにセルロースからできている様々な紙にヨウ素溶液を滴下すると、そのほとんどが青紫色に変化して、デンプンが含まれていることがわかる。

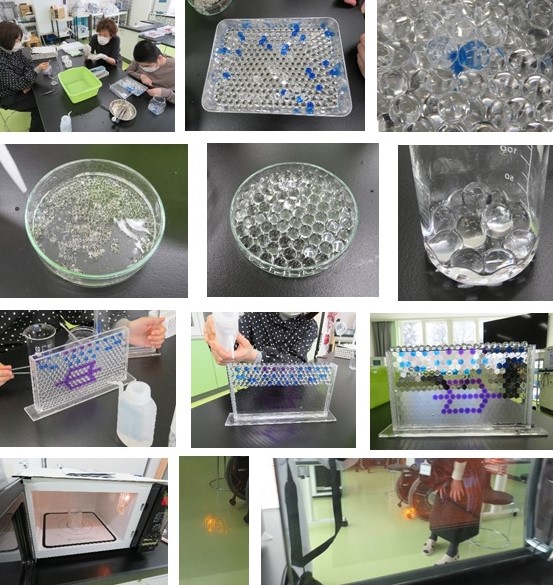

消臭ビーズの詰まり方(R6.12.24)

消臭ビーズを奥行きの狭いアクリル容器に入れてみました。ゆっくり滑り落ちながらハチの巣(最密構造)のように積み重なっていきました。水を入れると透明になり、透かして見ると背景がモザイクのように見えました。また、時間が経つと、消臭ビーズは、水を吸収して膨らみ、上からこぼれ落ちていきました。

光の散乱(R6.12.20)

水に絵具や牛乳を溶かして、光の散乱を調べてみました。

ヨウ素デンプン反応(R6.12.20)

紙や緑茶を使ったヨウ素デンプン反応の実験の紹介をしました。

感熱紙(R6.12.20)

最近はまったく使われなくなった感熱紙があったので、実験で利用することにしました。はんだごてで絵を描いたり、アイロンで一面真っ黒にしたものを、薄いアンモニア水やエタノールを浸み込ませた脱脂綿で拭って消したり、穀物酢で復活させたりしました。

こぼれない水(R6.12.20)

コップに水を入れて、シートでふたをして、逆さまにしても水はこぼれませんでした。また、これを黒い絵の具を溶かした水が口まで入ったコップに重ねて、シートを引き抜いても水はこぼれませんでした。

紙に含まれるデンプン(R6.12.19)

いろいろな紙や綿が使われているものを集めて、ヨウ素ヨウ化カリウム溶液を滴下して、デンプンが含まれるかどうか調べてみました。また、緑茶やほうじ茶を滴下するとヨウ素デンプン反応の青紫色が消えるのがわかりました。

みかん(R6.12.18)

クエン酸と炭酸水素ナトリウムを用いて、みかんの内果皮を溶かして、水洗いすると缶詰のようなきれいなみかんになりました。

BTB溶液(R6.12.18)

ペットボトルに水を取り、BTB溶液を滴下して、アンモニア水を少量加えると黄色から青色に変わりました。このペットボトルに二酸化炭素の気体を入れて激しく振り混ぜると黄色に変わりました。アンモニア水を追加して青色に変えても、すぐに黄色に戻ってしまいました。

氷釣り(R6.12.18)

食塩の上に氷を置き、その氷の上に水に浸した糸を乗せて凍らせてみました。魚釣りのように氷釣りができました。

過冷却(R6.12.18)

水の過冷却の実験を行いました。今日は、マイナス5℃に冷却した水をそっと取り出して、小さな氷を入れてみました。

ストームグラス(R6.12.17)

硝酸カリウム、塩化アンモニウムと樟脳を44.1%エタノールに溶かして、キャップに小さな穴を開けた試験管に入れて、ストームグラスを作りました。

水の過冷却(R6.12.16)

今日は、気温が低く、雪が降っていたので、屋上庭園で雪を観察することにしました。また、さらさらの雪をバケツに入れて理科室に持ち帰り、食塩を混ぜて試験管の水をマイナス5℃くらいまで冷却してみました。過冷却状態の水は、わずかな刺激で氷にかわりました。

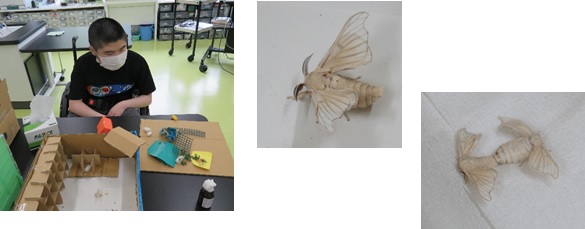

クラフト水族館YAMAYAMA(R6.12.10)

魚の写真でできたペーパークラフトをたくさん作りました。また、家庭科とコラボして青色や白色の布のパッチワークで水の中を描いて、理科室の廊下の壁にクラフト水族館「YAMAYAMA」として展示してみました。

静電気(R6.12.9)

スズランテープで作ったクラゲを使って静電気の実験をしました。

静電気(R6.12.5~6)

静電気を発生させて引力や斥力を調べました。

青赤瞳(R6.12.2~3)

鉄の板を磨き、ヘキサシアノ鉄(Ⅲ)酸カリウムとフェノールフタレインの混合液をこの鉄の板に1滴落として、青い瞳の赤い目玉を作ってみました。

三ヨウ化窒素(R6.11.29,12.2)

三ヨウ化窒素が、わずかな衝撃で爆発するのを確認しました。実験に際しては、安全に留意して実施しました。

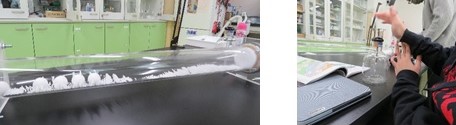

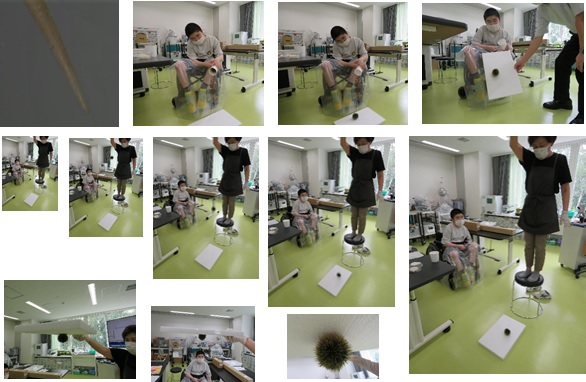

クントの実験(R6.11.25)

クントの実験を行いました。気柱内の発砲スチロールが静電気を帯びて、内壁に吸い付いてしまいました。

Warder法(R6.11.20)

水酸化ナトリウムと炭酸ナトリウムの混合溶液に塩酸を滴下してpH曲線を求めてみました。

滴定曲線(R6.11.13)

塩酸や酢酸に水酸化ナトリウム溶液を滴下してpH曲線を求めてみました。

クリップモーター(R6.11.8)

電池と磁石と銅線にクリップを追加してモーターを作ってみました。

ファラデーモーター(R6.11.7)

電池と磁石と銅線でファラデーモーターを作ってみました。

サンショウウオ(R6.10.31)

今日は珍しく二匹揃って石の陰から出ていました。

焦がし砂糖(R6.10.30)

砂糖を焦がしてみました。できあがった黒い物体をピンセットや薬さじを突き刺してみると、サクサクしていて簡単に壊れてしまいました。また、砂糖が残っていたので、もう一度続きをやってみました。

メチレンブルー(R6.9.24,10.1,2,4,26)

糖類によるメチレンブルーの還元実験を行いました。また、溶液中に指示薬や色素を加えることで、面白い色調の変化が観察されたので、学校祭で展示することにしました。

ミジンコの卵(R6.10.22)

メダカの餌として飼っていたオオミジンコの容器の底をスポイトですくって顕微鏡で観察してみたら、ミジンコの卵がたくさん沈んでいました。

サンショウウオ(R6.10.21)

新しい飼育容器に引っ越したエゾサンショウウオ、窓から外の景色を眺めることが多くなりました。

階段を下りるバネ(R6.10.21)

バネを階段から降ろしてみました。

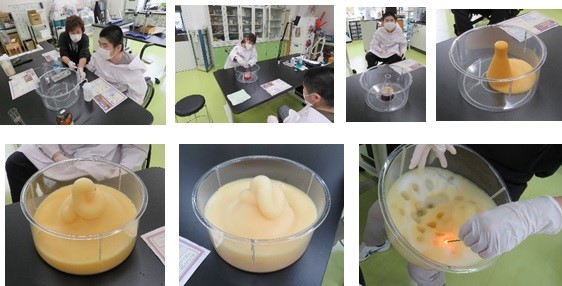

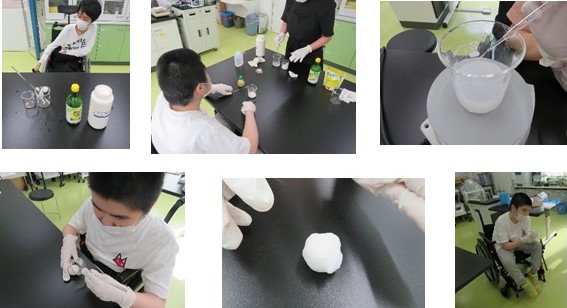

像の歯磨き粉(R6.10.18、11.1)

界面活性剤を含む過酸化水素水を分解して「像の歯磨き粉」をつくりました。反応が終わったところで、火のついた線香を泡の中に突き刺すと、激しく燃えるのが分かりました。

銅の酸化還元(R6.10.17)

酸化した銅をアルコールの蒸気で還元してみました。

紅葉(R6.10.17)

校舎周辺の垣根など植栽が黄色や真っ赤に紅葉を帯びてきたので、その断面や表面を薄く切って顕微鏡で観察しました。

金魚のお引越し(R6.10.9)

卵から育てた金魚、あっというまに成長して、水槽が小さくなったので、引っ越しをしました。網ですくうと激しく暴れていました。

ブラウン運動(R6.10.7)

線香の煙に横から光をあてて、散乱光を顕微鏡で観察すると光の点が不規則に動くのがよくわかりました。これによって分子の存在が証明されています。

この光の点もドラエモンメガネで観察するとたくさんのドラエモンが不規則な運動をしながら動いていきました。

サーマルインク(R6.10.7)

サーマルインクを使って、液体が温まる様子や冷えていく様子を観察しました。

シラス(R6.10.2)

シラスに含まれる様々な生き物をピンセットで拾い上げてみました。

磁性流体(R6.9.30)

コピー機のトナーを用いて、磁性流体の実験をしました。

時計反応(R6.9.20,30)

ドングリ使ってヨウ素デンプン反応を調べた後、時計反応を行いました。

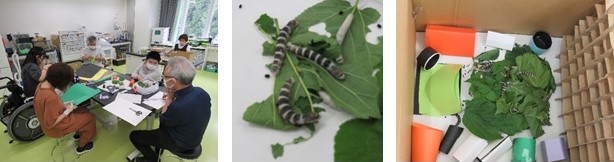

クリムシ(R6.9.4,17,19,24)

エゾサンショウウオの餌にするクリムシを採取するため手、地面に落ちたドングリを拾ってきて、バットに広げておいたところ、次々と幼虫がはい出してきました。

蝋燭(R6.9.4、17)

焼き肉用の牛脂で蝋燭を作って、パラフィンの蝋燭と燃え方の違いを観察しました。また、パラフィンの蝋燭を何本か束ねて立てて火を付けて、1本のときと燃え方がどのように変化するか観察しました。ここでも、ドラエモンメガネを使ってみました。

水素のシャボン玉(R6.9.11~12)

セッケン水を使って水素のシャボン玉を作ってみました。シャボン玉は軽くて、ストローの先を離れると、すぐに天井に向かって上っていきました。そこで、棒の先に火のついた蝋燭を用意して、シャボン玉に点火することにしました。

ゴムボール(R6.9.11~12)

ゴムのラテックスに色々な酸性物質を加えて固まらせてゴムのボールを作ってみました。

ホログラム(R6.9.6,11)

校内の点光源をホログラムシートで観察して、像がうまく見える箇所を探しました。

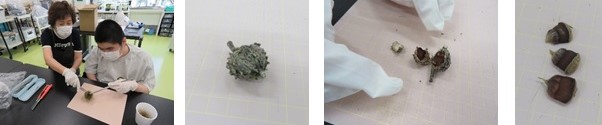

栗の解体(R6.9.9)

棘に注意しながら小さな栗を解体したところ、中から固くて丸い芯のようなものが出てきました。これもラジオペンチを用いて何とか解体したところ、中から小さく薄い栗の実が出てきました。まだ、十分成長する前の栗だったようです。

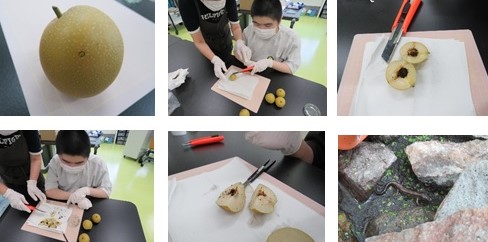

シンクイムシ(R6.9.9)

シンクイムシによって小さな穴があいた梨をナイフで切って断面を観察しました。そうする、その中に白いシンクイムシの幼虫を発見しました。ピンセットでシャーレに移し、よく観察した後、エゾサンヨウウオに与えてみたら、美味しそうに食べていました。

マロウ(R6.9.5)

乾燥したマロウの花びらから色素を抽出して、その溶液の液性を変えて、溶液の色の変化を観察しました。

サンショウウオ(R6.9.4~5)

普段は、鉢を持ち上げると下に隠れているエゾサンヨウウオ、今日は、鉢の中に隠れていました。冷凍アカムシを解凍して与えていますが、だいぶ大きくなりました。

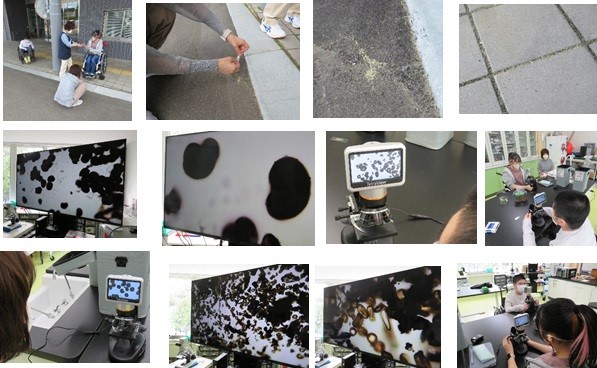

土壌生物(R6.9.3~4)

公園や庭の土を用いて土壌生物を観察しました。また、土に埋もれて腐敗した木を砕いて、どのような生き物がいるか調べてみました。

朽ちた木(R6.9.4)

今年も土の中に埋めておいたもので、朽ちてやわらかくなった木をピンセットやケミカルスティックを使って、バラバラに解体しました。

セッケン(R6.9.3)

油脂からつくったセッケンをミッキーの型にいれて長期間保存して固まったところで、実際に手を洗ってみました。泡立ちはまぎれもなくセッケンの泡立ちでした。

栗のトゲ(R6.9.2)

栗のトゲを顕微鏡で観察しました。また、発砲スチロールの板の上に落下させて、栗が突き刺さるのを確認しました。

タンパク質(R6.8.26)

卵白溶液を用いて、タンパク質の性質を調べました。また、このときの方法を応用して、「のりたま」にも同じようにタンパク質を含むことを確認しました。

ヤシ油セッケン(R6.8.23)

節電エコチェッカー(R6.8.22)

ゲーム機「スイッチ」に節電エコチェッカーを接続してコンセントに差し込み、10分間ゲームをしてみました。ゲーム中は8W、電源OFF後の充電中は17Wを表示していました。

セッケン(R6.8.22)

キャノーラ油に濃厚な水酸化ナトリウム溶液を加えてセッケン作りをしました。また、油脂を使わず、直接、オレイン酸に水酸化ナトリウム溶液を加えたセッケンも作ってみました。

キニザリン(R6.8.21)

無水フタル酸をフェノールと脱水縮合させるとフェノールフタレインができ、レゾルシノールと脱水縮合させるとフルオレセインができます。今日は、ハイドロキノンを使って実験することにしました。生成物は、酸性でオレンジ色、アルカリ性で青紫をしており、キニザリンができていました。

メントスコーラ(R6.7.27)

屋上庭園でメントスコーラをやりました。今回は、たくさんのメントスをコーラの中に入れる方法をそれぞれ工夫してみました。

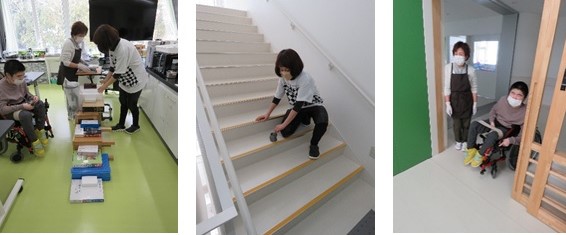

浸透圧(R6.7.30)

1階の階段下に、セロハン膜で仕切った砂糖の濃厚溶液を水に沈めてビニールチューブに接続して、浸透圧でどこまで上昇するか観察することにしました。右の写真:数日後、2階の階段踊り場を過ぎまで上昇したところ。垂直距離にして6~7m程度。

両性金属の性質(R6.7.24)

両性金属のアルミニウムや亜鉛の性質を鉄や銅と比較する実験を行いました。

芽キャベツの葉の撥水効果(R6.7.24)

芽キャベツの葉には撥水効果があるので、その表面を顕微鏡で観察しました。

浸透圧でどこまで上昇するか(R6.7.23)

ブラウンシュガーの濃厚溶液を浸透圧の実験器具に入れて、上昇管の先端にビニールユーブ(40m)をつないで、1階から4階までの階段の手摺に固定してみました。

光異性化(R6.7.22)

天気が良かったので、スピロピランをトルエンに溶かして、窓辺で日光に当てたり、ブラックライトで紫外線を当ててみました。

稲の害虫(R6.7.22)

屋上庭園の稲が害虫に食べられていました。

麹(R6.7.19)

片栗粉を入れた寒天培地に麹抽出液で絵を描き、インキュベーターで保温した後、ヨウ素溶液を加えてみました。熱処理していない麹抽出液では、きれいに絵が浮き上がりましたが、熱処理した麹抽出液では絵が浮き上がらないことがわかりました。

砂糖やケーキシロップの浸透圧(R6.7.18)

濃度を変えた砂糖の溶液やケーキシロップの原液を浸透圧の実験器具に入れて、どこまで上昇するか比較することにしました。

サンショウウオの餌やり(R6.7.18)

サンショウウオには冷凍アカムシを解凍して、アルミの針金でつくった竿から、ストローで作った容器を釣り糸で吊り下げて与えています。

鶏頭水煮(R6.7.8)

ペットフードの鶏頭水煮を用いて、鳥の脳の特徴を観察しました。

フルオレセイン(R6.7.4)

フェノールフタレンと同様にレゾルシノールと無水フタル酸を濃硫酸で縮合してフルオレセインを合成しました。

サンショウウオ(R6.7.2)

餌やりに、サンショウウオが隠れている石をよけると、顔を出しました。

稲の生長(R6.7.2)

まだ背丈は低いですが、外の風を受けて、分げつして、稲が丈夫になってきました。

浸透圧(R6.7.1~2)

砂糖の濃厚溶液の浸透圧を調べてみました。2日目には、つぎ足したガラス管の上から砂糖溶液があふれ出ていました。

カイコの卵(R6.7.1)

羽化したカイコが後部後にたくさんの黄色い卵を生みました。卵は時間が経つと薄茶色に変り、休眠卵になりました。

サンショウウオの上陸(R6.7.1)

鉢のわきから尾が見えています。どうやら手足が出たサンショウウオ、今日から陸上暮らしを始めたようです。

吸水性ポリマー(R6.7.1)

吸水性ポリマー(10、20、30g)がどれくらい水を吸収するか調べました。また、水をたっぷり吸い取ったポリマーに塩をふりかけると、水が吐き出されるのが分かりました。

ゾウムシの擬死(R6.6.28)

地歴の先生がメロンを育てている教室階のベランダで大きなゾウムシを発見したので、理科室で飼うことにしました。早速、特技「死んだふり」を見せてくれました。

カイコのお家(R6.6.28)

繭から次々と白いカイコが羽化してきました。

屋上庭園の稲(R6.6.27)

屋上庭園の稲を観察してきました。

カイコの交尾(R6.6.27)

カイコが繭から出て、3匹が羽化しました。飼育容器を整理して、新しく卵を産む容器をつくりました。

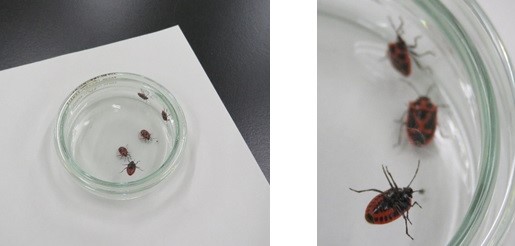

ナガメベイビー誕生(R6.6.27)

DNA(R6.6.25)

冷凍したブロッコリーの細胞からDNAを取り出す実験を行いました。

エゾシロチョウの卵(R6.6.25)

リンゴの葉の裏側に産み付けられたエゾシロチョウの卵が、黄色から茶色に変化していました。

透明感が出てきた水槽の水(R6.6.24)

ミジンコの休眠卵(R6.6.24)

ミジンコの数が急激に増えて、環境が悪くなったのでしょうか。休眠卵を持ったミジンコがいました。

サンンショウウオの新しいお家(R6.6.24)

小さなガラスの容器で飼育していたエゾサンショウウオを、陸地を用意した大きめな水槽に移すことにしました。

屋上庭園の稲(R6.6.24)

理科室から屋上庭園に移した稲のようすを観察しました。屋上の強い風に苦戦していました。

蛾の繭(R6.6.24)

黒い大きな蛾の幼虫が、乾燥した桑の葉にくるまって繭になりました。

猛ダッシュする毛虫(R6.6.21)

全身に黒く長い毛を生やした毛虫が「ものすごく速く動いてる」ことを生徒が発見した。小さな容器の中で、何か急に用事を思い出したかのように猛ダッシュで駆け出したり、壁面をよじ登ろうとしたかと思うと、急にしんみりとなって動かなくなったりしていた。

綿の種植え(R6.6.21)

昨年度、屋上で育てて収穫した白色と茶色の綿から種を取りだして、一昼夜水に浸したものを、ペットボトルで作った鉢に土を入れて植えることにしました。

ハチの巣(R6.6.21)

2年生と3年生の教室間のベランダでハチが巣を発見しました。どうやら誰も住んでいないようで、地歴の先生が三脚にのぼって回収した巣を観察することにしました。タガメの卵もそうでしたが、きれいなハニカム構造が確認できました。

稲の苗を屋上庭園に移動(R6.6.21)

理科室で、大型のペットボトルで育てていた稲の苗を屋上庭園に移すことにしました。屋上は風が強く、鳥なども来るので、上手に成長するか心配です。

蛾の幼虫(R6.6.20)

通勤途中に蛾の幼虫を捕まえてきてくれた先生がいました。桑の葉や実を餌にして、しばらく理科室で飼うことにしました。

リンゴの葉に黄色い卵(R6.6.20)

リンゴの葉の裏側に黄色の卵が産み付けられていました。それにしても7つの白い点、どうすればこんなに上手に360°を7等分できるのでしょうか?

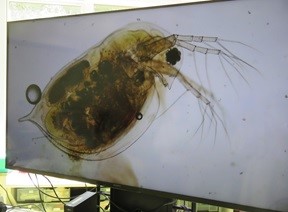

オオミジンコ(R6.6.18)

オオミジンコの飼育瓶にメダカの赤ちゃんを育てている水槽の緑水を加えたところ、数も増え元気よく育っていたので、顕微鏡で観察することにしました。心臓が拍動し、ときおり目がクリクリと動いていました。

カメムシ(R6.6.18)

小松菜(アブラナ科)の汁を集団で吸っていた赤と黒のカメムシを捕まえてきました。名前を検索したところナガメ「菜亀」だということがわかりました。

カイコの繭から糸とり(R6.6.18)

昨年の繭を冷蔵庫から取り出してビーカーで煮て、生糸の端を見つけ出して、段ボールに巻き取ってみました。今日は最後まで巻き取ることができなかったので、この続きは明日にすることにしました。

質量保存の法則(R6.6.17)

沈殿反応を用いて、質量保存の法則を確認しようとしましたが、どうしてもわずかな違いができてしまいました。

ダイヤモンドの燃焼(R6.6.17)

炭素の同素体「ダイヤモンド」の燃焼実験を行いました。石灰水が白濁することから、ダイヤモンドが燃焼して二酸化炭素になったことがわかりました。

カイコの繭(R6.6.17)

蚕がそれぞれ思い思いの場所で繭になっていました。大きさは少し小さく感じましたが、白色が10個、黄色が2個で、抑制遺伝子で学習する白色:黄色=13:3に近い数になっていました。

カイコのお家作り(R6.6.14)

蚕が繭をつくる部屋「まぶし」を色画用紙やダンボールで工作しました。

モンシロチョウの羽化(R6.6.11)

寄生バチから逃れて飼育容器の外側で蛹なっていたモンシロチョウが羽化していました。

カイコの餌替え(R6.6.11)

食欲旺盛で日に日に成長していくカイコを観察し、食べ尽くした桑の葉やフンで汚れた飼育容器をきれいに掃除して餌替えをしました。

アメーバー発見(R6.6.10)

メダカの赤ちゃんを育てている緑水の水槽の底をピペットで吸い取って顕微鏡で観察してみました。所狭しと散りばめられたイカダモの中に、次々と形を変えるアメーバーの姿がありました。

田んぼの緑水(R6.6.10)

ペットボトルで育てている稲の水が濃い緑色になっていたので顕微鏡で観察してみました。その中からツリガネムシや糸状の仮足を放射状に伸ばしたアクチノフィリスをみつけました。

寄生バチ(R6.6.10)

モンシロチョウの羽化を楽しみに育てていたアオムシは、全て寄生バチにやられてしまいました。そこで寄生バチの成虫をホルマリンで眠らせ双眼実体顕微鏡で観察することにしました。

カイコのフンの形(R6.6.7)

カイコの餌を新しいものに取り換えるときに、小さなフンをスライドガラスにとって、その断面を実体顕微鏡で観察してみました。

エゾサンショウウオ(R6.6.7)

カイコ(R6.6.6)

カイコの色や模様を観察し、古くなった餌の交換を、小学部の児童と一緒にやりました。

ダイヤモンドの燃焼(R6.6.5)

ダイヤモンドを燃焼して生じた気体によって石灰水が白濁するのを確認しました。

ソックスレーの抽出器(R6.5.3)

ソックスレーの抽出器を用いてゴマから油を抽出して、ロータリーエバポレーターで溶媒を取り除き、少量ですがゴマ油を回収しました。

理科室の生き物たち(R6.5.3)

理科の授業では、毎日、生き物たちを観察したり、水替えや餌やりをしています。

メダカ水槽では、今日も新たな生物の発見が続いています。

ウミホタル(R6.5.3)

ウミホタルを乳鉢に入れて、水を加えてすりつぶすと、蛍のように青く輝きました。

ツタの吸盤(R6.5.3)

コンクリートの壁面を這い上るツタを引きはがして、吸盤を観察しました。伸びて直ぐの小さな緑色の吸盤や、しっかり壁に吸い付いた茶色の大きく古い吸盤があるのがわかりました。

炎色反応(R6.6.3)

理科室を暗幕で暗くして、炎色反応を楽しみました。

マリモ(R6.5.31)

フシマダラに潜むアエロゾーマ(R6.5.31)

メダカ水槽でウイローモスを駆逐して大発生しているフシマダラを駆除して顕微鏡で観察しました。糸状体のいたるところにワムシが付着していて、そこに突然、アブラミミズ(アエロゾーマ)が目に飛び込んできました。

タマキビ(R6.5.31)

小樽の磯で採取したタマキビ(巻貝)がガラス面を二足歩行のように移動する様子を観察したあと、乾燥ワカメを餌として与えてみました。

カラムクロマトグラフィー(R6.5.29)

紫根をアセトンで抽出してカラムクロマトグラフィーで分離してみました。

巻貝の二足歩行(R6.5.29)

海水から取り出して数日経過し、しっかり蓋が閉まった巻貝(タマキビ)を2グループに分けて、それぞれ真水と海水に入れて観察しました。海水に入れた巻貝は、蓋を開き壁面をよじ登りました。よく見ると、二足歩行のような移動の仕方をしていました。

田植え(R6.5.29)

稲の苗が育ってきたので、大型のペットボトルに土を入れて田植えをしました。ライラック祭りも終わり、リラ冷えで寒い日が続いているので、当面、理科室で育てることにしました。

アルテミアの幼生(R6.5.27)

購入して数年が経過していて、前回、顕微鏡観察したときには、ほとんどの卵がつぶれていましたが、塩水に浸しておいたところ、凹みがなくなりどれも球状に戻っていました。

そして注意してみると小さな幼生が泳ぎ回っているのがわかりました。

海水の蒸留(R6.5.27)

小樽の祝津で採集した海水を用いて、蒸留の実験を行いました。蒸留前の海水や蒸留で枝付きフラスコに残った海水に硝酸銀溶液を加えると白い沈殿が生じましたが、蒸留で得られた液体からは何も沈殿しませんでした。

カルシウムとその化合物(R6.5.27)

金属カルシウムの展性や電気伝導性を確認し、少量を水に加え、発生した水素を試験管に集めて点火。生石灰の塊に水を少量加えて粉末状の消石灰を作り、発熱を確認。サンゴや卵の殻に塩酸を加えて発生した気体を石灰水に通じて、二酸化炭素の発生を確認。

寄生バチ(R6.5.27)

小松菜の幼虫を飼育している虫かごに寄生バチの繭ができていました。

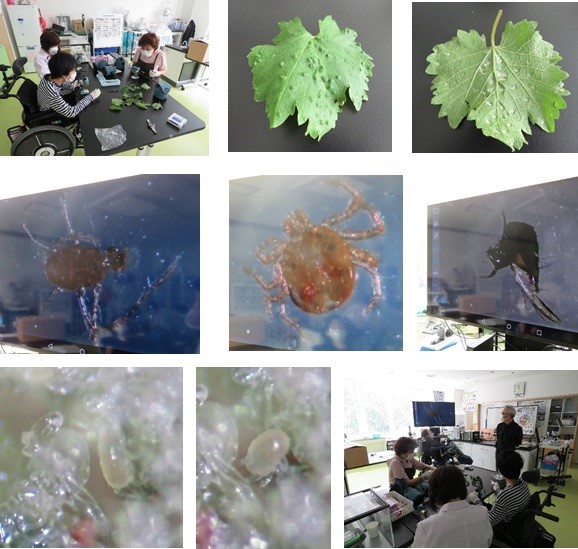

巨峰のハモグリダニ(R6.5.24)

巨峰の葉にできた毛せんを顕微鏡で観察して、ブドウハモグリダニを探していたら、色々な生き物に出会いました。

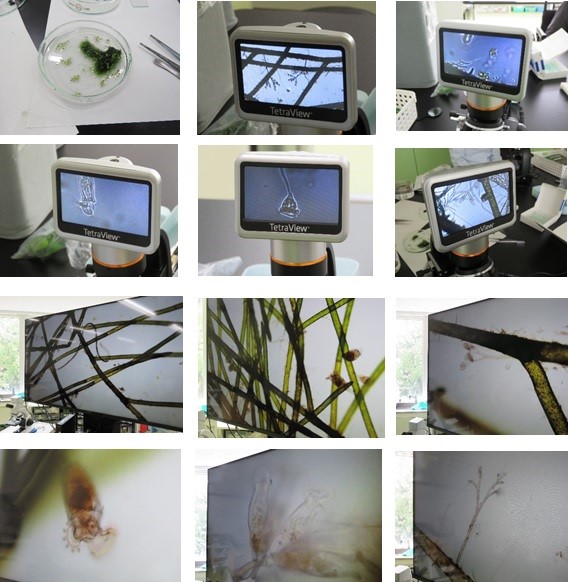

水槽の生き物たち(R6.5.23)

メダカ水槽の藻を取り出して、顕微鏡で観察しました。枝分かれした藻の中から小さな生き物が次々に発見されました。名前は、発見した人が、その特徴を踏まえて思い思いにつけることにしました。

ユレモ(R6.5.23)

メダカとミナミヌマエビを飼育している水槽の外部ろ過器に繁茂したユレモを観察しました。顕微鏡で拡大すると大きく揺れ動いているのがわかりました。

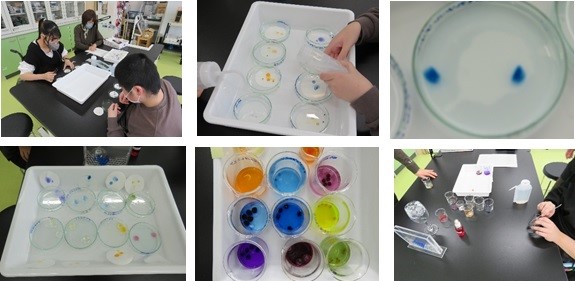

人工イクラ(R6.5.21)

アルギン酸ナトリウム溶液に絵具(12色)を混ぜてパスツールピペットで塩化カルシウム溶液に落として、彩り豊かな人工イクラを作りました。また、昆布から作ったアルギン酸ナトリウム溶液からも同じように人工イクラができることを確認しました。

アルテミア(R6.5.21)

数年前に購入したアルテミアの卵を顕微鏡で観察したところ、その多くが大きく凹んでいました。そこで、人工海水に入れて孵化するかどうか調べてみることしました。

チューリップの子房(R6.5.20)

花の散ったチューリップの子房部分をカッターで縦や横に切って内部の様子を観察しました。内部には柱頭の形状と同じように種の赤ちゃんが2対3列でぎっしりと並んでいました。

一つだけ種のないものもあり、柱頭を見ると花粉がついていませんでした。

タンポポに黒いアブラムシ(R6.5.20)

先週、学校の周辺で採取したタンポポを水に差しておいたところ、茎に黒いアブラムシが発生していました。顕微鏡で観察すると、長い触覚がキラキラしていました。これが「タンポポヒゲナガアブラムシ」なのでしょう。理科室ではアリとは共生できないので、観察後は、外に放すことにしました。

小松菜のハモグリバエ(R6.5.20)

小松菜の葉の中に描かれた白い筋をたどっていき、その先端部の表皮をピンセットで取り除くと、何や小さな生き物が隠れていました。ハモグリバエが幼虫から蛹になろうとしているところでしょうか。

雨上がり、道に残った黄色い筋(R6.5.17)

車が黄色い粉で覆われ、雨の後、校舎入口の歩道や道路に黄色い筋が残っていました。今日は、それをセロハンテープで採集して顕微鏡で観察することにしました。薄黄色のところは、ハート形に見えることから、正体は「マツの花粉」のようでした。

メダカとレッドラムズーホーンの発生(R6.5.16)

昨日に続きメダカやレッドラムズホーンの卵の発生の様子を顕微鏡観察しました。

小松菜の黄色の卵が幼虫に(R6.5.15~16)

昨日(5/15)、小松菜の葉の裏側に黄色の小さな卵がたくさんついていたので顕微鏡で観察しました。その卵を、今日(5/16)観察すると、小さな幼虫「毛虫」になっていました。

ヨウ素の溶解性(R6.5.15)

ヨウ素を色々な溶媒に加えて、その溶解性と溶液の色調を調べる実験をしました。次回は、昆布からヨウ素を取り出す準備にとりかかります。

メダカの卵(R6.5.15)

メダカの卵を顕微鏡で観察しました。心臓が脈打ち、血液が流れる様子が確認できました。

ペットボトルから繊維(R6.5.13)

今回は、前回よりも薄いペットボトルを用いて、理科室前から図書室前まで引き伸ばしてみました。できあがった繊維は細く、とても切れやすいものでした。

正多面体(R6.5.13)

ミョウバンの単結晶や分子などの形状を理解するために正多面体を工作することにしました。

ミョウバンの結晶成長(R6.5.10~13)

ミョウバン結晶の中から形状の良いものを選び出して、釣り糸や銅線で結んで、溶液につるして観察することにしました。

ペットボトルから繊維(R6.5.9)

水槽の地底生物(R6.5.9)

メダカと金魚の水槽の底の水をスポイトでくみ取って顕微鏡で観察しました。また新しい生き物を観察することができました。

ワムシの単性卵も見つかりました。

チオ硫酸ナトリウムの結晶化(R6.5.8)

チオ硫酸ナトリウム(ハイポ)の飽和溶液を作り、種結晶を加えて、結晶が析出する様子を観察しまいた。

納豆菌(R6.5.7)

理科室の冷蔵庫で長期間保存し、すっかり水分が失われた納豆を水で戻して、メチレンブルーで染色して顕微鏡観察してみました。

蛍光(R6.5.7)

教室を暗幕で暗くして、蛍光鉱物や蛍光塗料にブラックライトを照射してみました。強い発光にもかかわらず手で触れても熱さを感じない・・・不思議な感覚を体験しました。

水の表面張力(R6.5.2)

水の表面張力を利用した銅線アメンボウや樟脳船を作り、水に浮かべてみました。動きのないアメンボウや動きの止まった樟脳船の近くに洗剤(界面活性剤)を1滴たらすと、逃げるように急に動き出し、やがて沈んでしまいました。

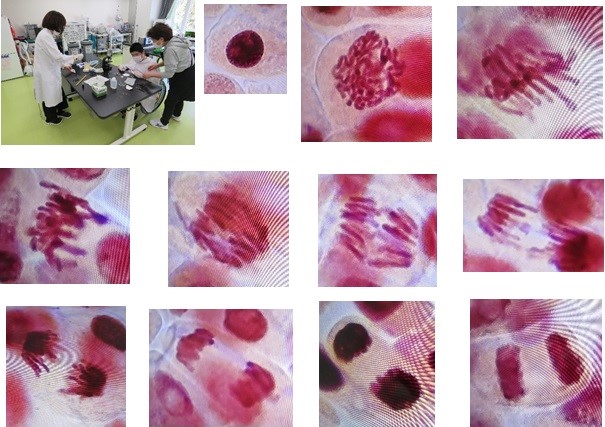

細胞分裂(R6.5.1)

新しくタメネギの種をまいて細胞分裂の様子を観察してみました。発根して間もない細胞だったので、やや時間がかかりましたが、各ステージを確認することができました。

ヨウ素の昇華(R6.5.1)

ヨウ素を砂皿で加熱して昇華させてみました。赤紫色の気体がもくもくと立ち上り、その中をキラキラした結晶が舞い降りていくのが確認できました。

マダラナガカメムシ(R.4.25)

発芽した稲をペットボトルに植えたあと、校舎の入口で見つけた赤い虫の名前をクロームブックで検索してみました。沖縄に生息するアカホシカメムシに似ていましたが、よく調べるとマダラナガカメムシであることがわかりました。

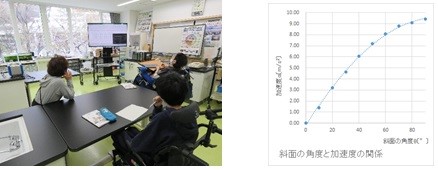

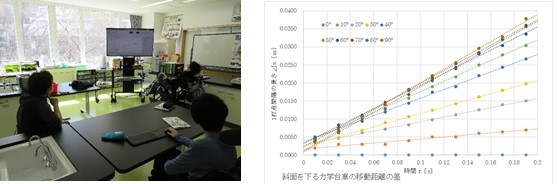

斜面と加速度(R6.4.25)

斜面を下る力学台車の加速度αを、斜面の角度θを変えて測定して、グラフ化すると、きれいにサイン曲線が得られました。

分液漏斗を用いた抽出(R6.4.25)

水にわずかに溶けたヨウ素を、分液漏斗を用いて有機溶媒で抽出してみました。

綺麗なシュウ酸鉄の錯体(R6.4.25)

合成後は、未反応物が混じっていましたが、再結晶することによってきれいな結晶ができました。

原形質復帰(R6.4.25)

砂糖水に浸したオオカナダモを水に浸して、原形質がもとに戻るかどうか観察しました。濃い液に長時間浸したものは、原形質は復帰していませんでした。

原形質分離(R6.4.24)

オオカナダモの葉を水やショ糖溶液(5,10,15,20、50%)に一昼夜浸してみました。肉眼でも葉の色に違いが見られましたが、顕微鏡で観察すると原形質が分離していることがよく分かりました。20%溶液ではきれいな丸みを帯びていましたが、50%溶液ではもはや丸みが失われていました。

水や食塩水の沸点の違い(R6.4.24)

水や食塩水(6.5%、13%)をビーカーにとり電熱器で加熱して温度変化を調べてみました。水より食塩水の方が沸点が高く、食塩水では濃度が濃いほど高いことが分かりました。

オオカナダモ(R6.4.23)

オオカナダモを顕微鏡で観察しました。水に中では葉緑体が動いていました。また、ショ糖溶液に浸すと原形質分離が起きていました。

斜面を下る力学台車(R6.4.23)

エクセルを使って斜面を下る力学台車のv-tグラフを作成しました。プロットした点に最小二乗法で直線を引いて加速度を求めました。

銀樹(R6.4.22)

硝酸銀溶液に銅線を入れて、銀樹を作ってみました。

サリチル酸フェニルの結晶化(R6.4.22)

スライドガラスにサリチル酸フェニルを少量とり、ホットプレートで融解してカバーガラスをかぶせて、室温で放冷して結晶化を観察してみました。結晶化の先端を顕微鏡で追いかけていると、まるで銭塘江の逆流のようでした。

シュウ酸鉄錯体(R6.4.22)

綺麗な結晶を作るために結晶化したシュウ酸鉄錯体をろ過して、再結晶することにしました。

カビ(R6.4.22)

シャーレの中に脱脂綿を敷き詰めて、古いタマネギの種を植えたところ、カビが発生していたので、顕微鏡で観察することにしました。

シュウ酸錯体Part2(R6.4.19)

使い捨てカイロから三価の鉄イオンのシュウ酸錯体を合成しました。無色のシュウ酸水素カリウム溶液に褐色の水酸化鉄(Ⅲ)を加えて加熱するとエメラルドグルーンのきれいな溶液が得られました。あとは溶液が冷えて結晶が析出するのを待つばかり。

燃焼(R6.4.18)

アルコールを気化させて空気とよく混ぜて点火すると大きな音をたてて爆発しました。また、鉄粉をお花紙で巻いて点火すると花火のように小さな鉄の粒子が燃えました。

乳酸菌(R6.4.18)

ヨーグルトの上澄み液に含まれる乳酸菌を染色して顕微鏡で観察しました。

黄砂(R6.4.17)

明日にかけて黄砂が飛来するということで、今日は、その前に屋上の塵をセロハンテープで採集して観察してみました。角張った小さな粒に交じって、ところどころに綺麗な丸いものが見られました。

レッドラムズホーン(R6.4.17)

メダカ水槽で飼っているレッドラムズホーンの卵塊を観察しました。小さな赤ちゃん貝が透明な卵の中で殻を背負って動いているのものもありました。

細胞分裂(R6.4.16)

カルノア液に浸しておいたタマネギの根端細胞を使って細胞分裂の様子を観察しました。このサンプルは数年前に固定して、冷蔵で保管していたものでしたが、分裂途中の染色体をはっきりと確認することができました。

斜面と加速度(R6.4.16)

斜面の角度を0°,10°,20°・・・と変えて、走り下る力学台車の運動を記録タイマーで記録して、加速度の大きさがどのように変化するかを調べることにしました。そのために、今日は、9本の記録テープからx-tグラフを作りました。

バジル(R6.4.15)

バジルの種を水に浮かべると、いくらバラバラに離してもすぐに集合してしまいます。やがてカエルの卵のように種子のまわりがゼリー状に膨らんでいきました。小さな種なので、乾燥に耐えるためなのでしょう。

発芽(R6.4.15)

今日は、朝から気温も高く、バジルと稲とタマネギの種を水に浸して、発芽の準備をしました

再結晶(R6.4.15)

硝酸カリウムの中に少量の硫酸銅(Ⅱ)が混ざった結晶を水に溶かして再結晶して、硝酸カリウムだけと取り出してみました。

千と千尋の神隠しPart2 (R6.4.15)

科学探究のテーマ探しに「千と千尋の神隠し」の実験を行いました。今回は、文字の他に絵も浮き上がらせてみました。

蒸気機関(R6.4.12)

科学探究のテーマを考えるヒントを探して、蒸気機関を動かすことにしました。小さいながら迫力のある動きに思わず見入ってしまいました。

千と千尋の神隠し(R6.4.11)

今日は、1年生の科学と人間生活の初授業がありました。テーマは「千と千尋の神隠し」で、マグネットシートにホワイトボードマーカーで書いた文字を水に浮き上がらせる実験を行いました。

イシクラゲ(R6.4.11)

乾燥したイシクラゲを水に30分ほど浸して顕微鏡で観察してみました。細胞が数珠にようにつながっているのがよくわかりました。

シュウ酸錯体(R5.4.10)

使い捨てカイロから鉄の水酸化物の沈殿をつくり、シュウ酸水素カリウム溶液に加えて加熱するときれいなエメラルドグルーンのシュウ酸錯体が生成しました。

顕微鏡観察(R5.4.9)

今日から授業が始まりました。理科室のメダカと金魚の両水槽は、年度末に水替えをしたので、水槽の底から小さな生き物を探し出すのに苦労しましたが、ペットボトルのゾウリムシやワムシは元気に泳いでいました。