2025 高等部 山の手日記(理科室編)Part1

このページの続きは → 2025 高等部 山の手日記(理科室編)Part2 - 市立札幌山の手支援学校

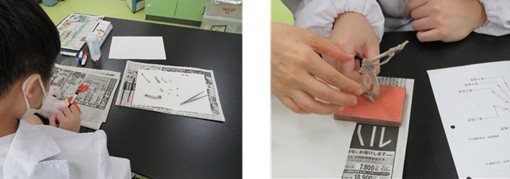

「簡易分光器と光の三原色」(R7.10.28)

簡易分光器を作り、自然光や蛍光灯の光を観察しました。

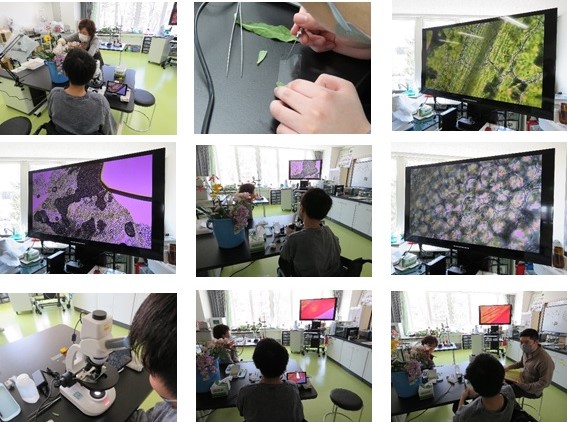

「紅葉の仕組み」(R7.10.23)

紅葉の仕組みを学習してから、学校周辺で集めた紅葉を顕微鏡で観察しました。

「チリモンアイドル」(R7.10.22)

チリモンをシャーレに模様を描くように並べてみました。

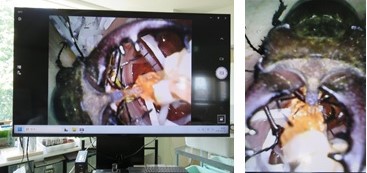

「カマキリの産卵」(R7.10.21)

カマキリが飼育容器の中に立てかけた木の枝に産卵していて驚きました。

「チリモンの観察標本」(R7.10.21)

チリモンを観察しやすいように、シャーレやルーペ付き観察ケースの台紙に固定するこにしました。

「カマキリに手羽先」(R7.10.20)

カマキリの餌になる虫もいなくなったので、鶏頭水煮や骨格標本作りで出た手羽先の肉を与えることにしました。

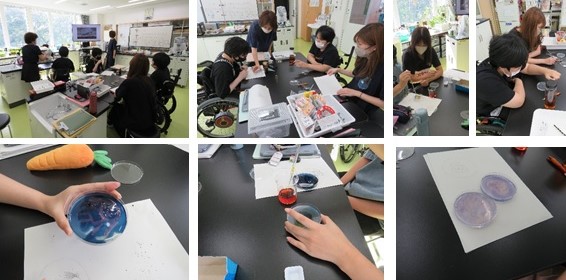

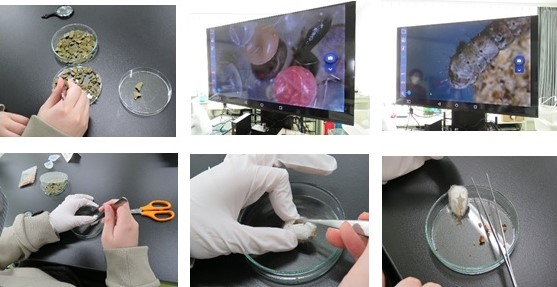

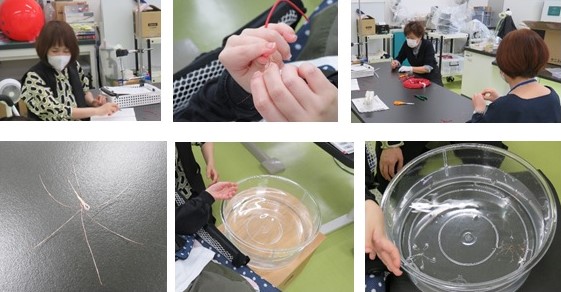

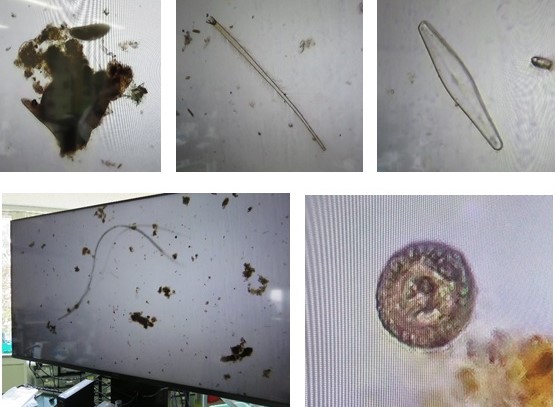

「チリモン」(R7.10.16)

ちりめんじゃこの中から見つけた小さな生き物たちを顕微鏡で観察しました。

「チリメンモンスター」(R7.10.15)

解凍したちりめんからチリメンモンスターを探しました。今日のチリメンには、カニの幼生がたくさんいました。

「表面張力」(R7.10.15)

メスシリンダーに水を満たして、どこまで溢れずに耐えられるか調べてみました。次回は、色々な液体で調べようと思います。

「チリモン」(R7.10.14)

ちりめんじゃこの中に入っている小さな生き物たちをさがしました。今回、初めてタチウオを発見しました。

「骨格標本完成」(R7.10.14)

手羽先から作った骨格標本が全て完成しました。

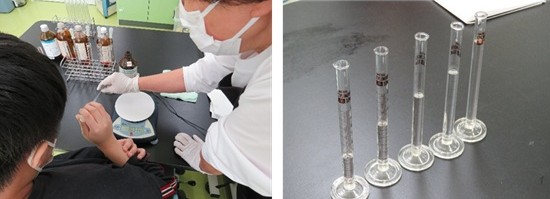

「有機液体の密度」(R7.10.8)

6種類の有機液体のモル体積を求めるために、まずは10mLずつ天秤で測り取り、密度を調べました。

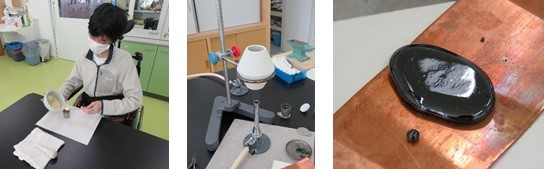

「真っ白な骨格標本の完成」(R7.10.8)

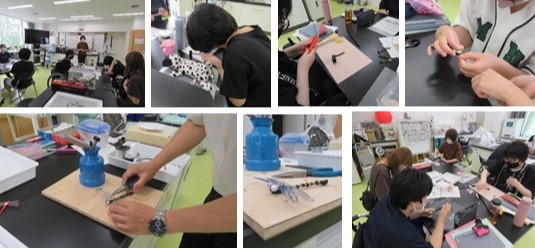

手羽先から取り出した骨をラッカーで白色に塗って、写真や図を参考にしながら、軟骨に見立てた透明なグルーガンで固定して組み立てました。

「骨格標本の完成」(R7.10.7)

手羽先から取り出した骨(色塗りなし)を組み立てて標本を作りました。

「骨格標本の組み立て」(R7.10.7)

骨をグルーガンで繋いで、色を塗った台座に固定しました。これで骨格標本の完成です。

「骨格標本の色塗り」(R7.10.7)

手羽先から取り出した骨に色を塗ってから組み立てることにしました。

「探してきた秋」(R7.10.7)

学校周辺で探してきた「秋」を並べ、紅葉した葉はミクロトームを使って断面を顕微鏡で観察しました。

「アルコール類のモル体積」(R7.10.6)

5種のアルコールを10mLのメスシンリンダーに0.1モルずつ天秤で計り取って体積を比較してみました。

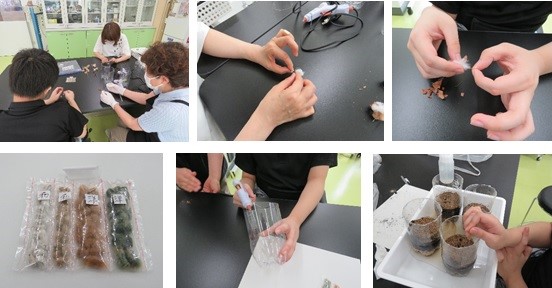

「お米」(R7.10.6)

大型のペットボトルで育てた稲に実ったお米の数を数えました。400粒を超えていました。

「秋を探そう」(R7.10.6)

すっかり肌寒くなりました。今日は、秋を探しに学校周辺を探索しました。紅葉に交じって、キノコを発見しました。

「手羽先の骨の洗浄」(R7.10.2)

手羽先の骨格標本作りで、洗剤をいれたお湯の中で、骨を歯ブラシできれいに洗浄しました。洗浄後は、アセトンで洗って乾燥です。

「カマキリ」(R7.10.1)

理科室のカマキリもだいぶ大きくなり、食欲も旺盛になりました。その反面、餌になる生き物の確保がだんだんと難しくなってきました。

「炭酸カルシウムと塩酸」(R7.10.1)

塩酸に炭酸カルシウムを加えて発生する二酸化炭素の質量を求めました。

「ハチの巣発見」(R7.9.30)

学校周辺で秋を探すことにしました。垣根の緑が赤くなり始めていて、コオロギがあちこちで鳴いていました。また、離れたところからハチの巣の写真も撮りました。

「カマキリと蝶」(R7.9.30)

カマキリの飼育容器に蝶を3頭入れたところ、直ぐに捕まってしまいました。

「お米の数」(R7.9.30)

ペットボトルで育てた稲からとれたお米の数を数えてみました。また、あわせて骨格標本作りにも取り組みました。

「手羽先の骨格標本作り」(R7.9.29)

煮沸して筋肉を削り落とした手羽先を水酸化ナトリウム溶液で加熱して、余分な部分な部分を溶かすことにしました。

「綿の花」(R7.9.29)

猛暑を乗り越えつぼみをつけていた綿が花を咲かせました。

「手羽先の骨格標本」(R7.9.18)

手羽先の解剖の後は、湯で煮込んで、やわらかくなった肉を手で除いて、骨を取り出しました。次回、水酸化ナトリウム溶液で残った肉を溶かすことを予定しています。

「稲の穂」(R7.9.18)

ペットボトルで育てた稲の穂を台紙に貼り付け、お米の数を数えてみました。

「カマキリの食事」(R7.9.17)

カマキリの飼育容器に蝶を入れると素早く捕まえて食べていました。

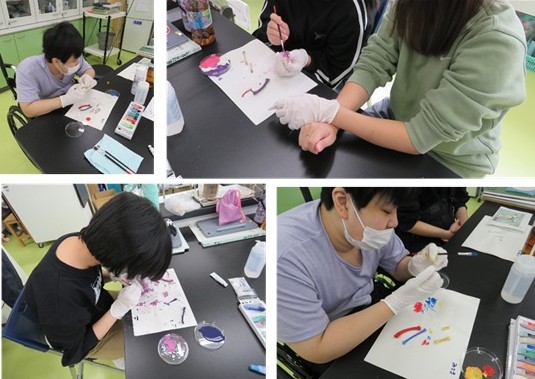

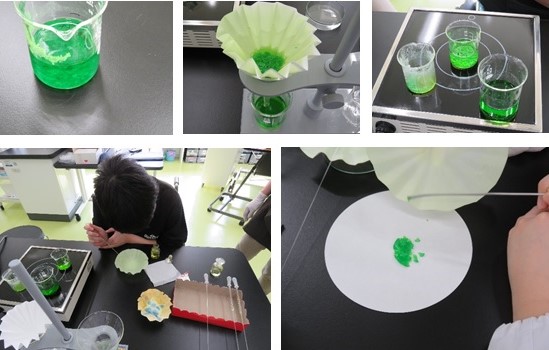

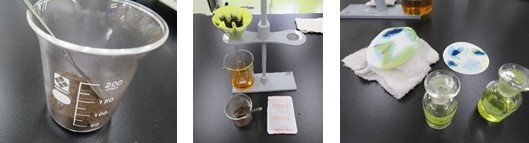

「フェノールフタレインの合成」(R7.9.17)

フェノールと無水フタル酸と試験管にとり、濃硫酸を1~2滴加えて加熱してフェノールフタレインを合成して、エタノールに溶かし出してみました。これに水酸化ナトリウム溶液や塩酸を滴下してみました。

「手羽先の動きと鶏頭水煮の解剖」(R7.9.17)

解剖済みの手羽先を使って、2種の筋肉をそれぞれ引っぱることで、関節が開いたり閉じたりするのを確認しました。また、鶏頭水煮を解剖して視神経の交叉を確認しました。

「手羽先の解剖」(R7.9.16)

手羽先を解剖して、筋肉や腱を観察しました。筋肉を引くと、それに応じて関節が動くのがわかりました。

「手羽先の解剖」(R7.9.16)

鶏頭水煮に続いて、今回は、手羽先の解剖をしました。

「鶏頭水煮の解剖」(R7.9.11)

ペットフードとして売られている鶏頭水煮を使ってニワトリの頭部の解剖を行いました。

「麹アミラーゼと煮干しの解剖」(R7.9.10)

麹のアミラーゼによる片栗粉(デンプン)の分解をやりながら、煮干しの解剖もやりました。また、前期の振り返りもやりました。

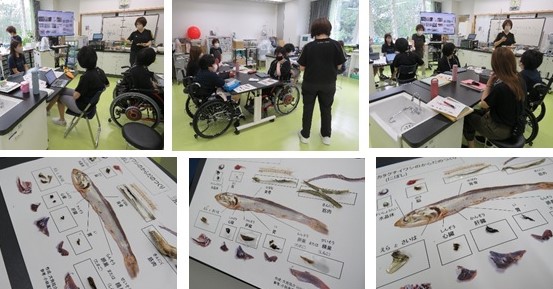

「煮干しの解剖」(R7.9.9)

乾燥したままの煮干しやお湯に浸しておいた煮干しを解剖して、体の各部を探し出しました。

また、前期を振り返って、良かった点やこれから力を入れていきたいことなどをそれぞれ発表しました。

「カマキリ脱皮」(R7.9.8)

カマキリが脱皮してひとまわり大きくなっていました。

「ジャガイモデンプンとアミラーゼ」(R7.9.4)

ジャガイモにヨウ素溶液を滴下してヨウ素デンプン反応の復習をしました。その後、デンプンを含む寒天プレートに麹抽出液で絵を描き、保温してから、ヨウ素溶液を滴下してみました。

「オニヤンマ」(R7.9.4)

グルーガンで作ったオニヤンマを廊下に飾りました。

「赤トンボとクスサン」(R79.4)

学校周辺で赤トンボとクスサンを捕まえました。

「オモヤンマくんとトンボのディスプレイ」(R7.9.3)

できあがったオニヤンマくんを服につけてみました。また、沢山作ったトンボをどのようにディスプレイするか考えました。

「ケミカルガーデン」(R7.9.3)

水ガラスを希釈して、サンプル管に入れて、色々な無機塩類の結晶を加えて、どのように変化するか観察しました。

「ニボシの解剖」(R7.9.2)

ニボシを使った解剖を行い、体の中から色々な部位を見つけ出しました。

「新たなオニヤンマくんへの挑戦」(R7.9.2)

自然界にないような色や素材を使って新しいオニヤンマくんを作ってみました。

「麹のアミラーゼ」(R7.8.28)

寒天に可溶性デンプンを加えてつくったプレートに、麹の抽出液で絵を描いて、定温器で保温してから、ヨウ素溶液を加えてみました。

「オニヤンマくん」(R7.8.28)

アブやハエは、オニヤンマの何に警戒するのか、色やデザインを工夫して、それぞれ独自のオニヤンマくんを作ってみました。

「化学発光」(R7.8.27)

薄いオレンジ色の蛍光液に無色の酸化液を加えて、明るくオレンジ色に光る化学発光を観察しました。また、色素溶液にシュウ酸エステル溶液と過酸化水溶液とサリチル酸ナトリウム溶液を加えて、綺麗な青色の化学発光を観察しました。

「蓄光剤入りのスライム」(R7.8.27)

蓄光剤の入ったスライムを二連球で膨らませてみました。また、理科室を暗くしてブラックライトを当ててみました。

「カマキリのお食事」(R7.8.27)

カマキリが一緒に飼育容器に入れおいたバッタを捕まえて食べていました。

「オニヤンマくん」(R7.8.26)

本物のオニヤンマを観察しながら、それぞれ素材を工夫してオニヤンマくんの完成度を高めています。

「オニヤンマくん」(R7.8.25)

割りばし、アルミの針金、グルーガン、モールなど様々な材料や道具を使って、思い思いのオニヤンマくんを作ってみました。

「オニヤンマ」(R7.8.21)

道端で弱っていたオニヤンマが理科室に運ばれてきたので、よく観察して、ハチやアブを近づけない「オニヤンマくん」を作ることにしました。

「カマキリ」(R7.8.20)

今日から夏休みが明けて学校が再スタートしました。夏季休業に入ってすぐに、学校の入口付近で捕まえたカマキリを観察しました。また、屋上庭園の稲やゴーヤも観察しました。

「メントスコーラ」(R7.7.25)

1学期最後の理科の授業では、高等部の生徒8名に中学部の生徒2名が加わって、炎天下、屋上庭園でメントスコーラをやりました。

「アミノ酸とアカムシ」(R7.7.24)

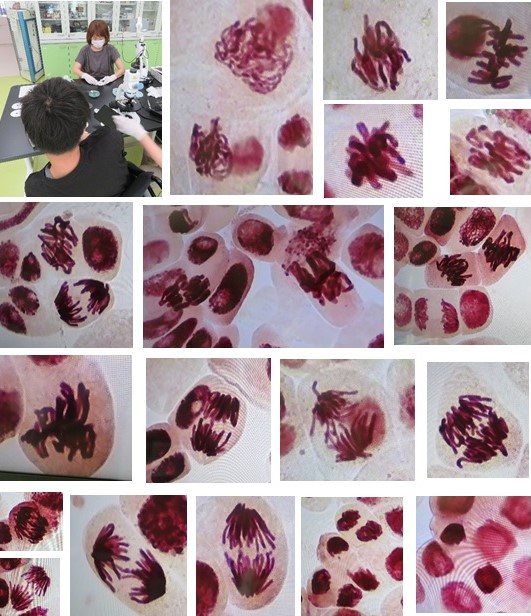

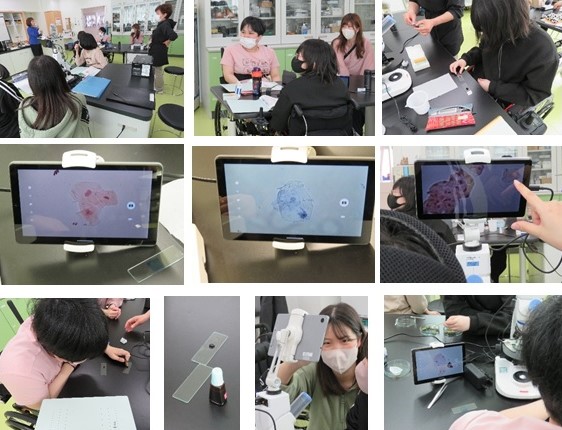

夏休前の最後の授業で、アイロンビーズを使ったインスリンの分子模型を完成させました。また、アカムシの唾腺染色体の観察も行って、「理科」のまとめをしました。

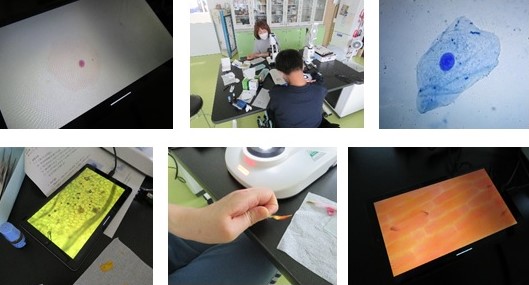

「アカムシの唾腺染色体」(R7.7.18)

アカムシの唾腺染色体の観察をしました。

「インスリン」(R7.7.17)

アミノ酸にみたてたアイロンビーズを繋いで、インスリンのA鎖とB鎖の一次構造を作ってみました。

「ハエトリグサの白い花」(R7.7.17)

ハエトリグサが白い花を咲かせました。

「アミノ酸配列」(R7.7.16)

インスリンのアミノ酸配列を参考にしながら、アミノ酸の数とその配列の総数を筆算でどこまで計算できるか試してみました。

「アミノ酸」(R7.7.15)

3種ずつ混ざりあったアイロンビーズを色ごとに分けて、20種類のアミノ酸に振り分けました。

「沈殿分離」(R7.7.15)

硝酸銀溶液に酢酸鉛の結晶を加えて、両者をどのようにして分離するか、その方法を考えました。

「塩化銀と塩化鉛の白い沈殿」(R7.7.14)

塩化銀と塩化鉛の白い沈殿をつくり、その違いを調べました。

「屋上庭園のメダカ」(R7.7.14)

晴天が続き、屋上庭園では、ペットボトルに植えた稲は、水が枯れて弱っていましたが、ミニビオトープのメダカは元気に泳いでいいました。

「紫陽花」(R7.7.14)

紫陽花の花の形や色の違いを観察しました。

「クワガタの食事風景」(R7.7.10)

クワガタに、割りばしに昆虫ゼリーをのせて食べさせてみました。

「カエルの引っ越し」(R7.7.10)

蛙は理科室から屋上庭園のミニビオトープへ引っ越ししました。

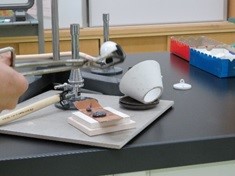

「金属Gaを手で融かす」(R7.7.9)

冷凍庫で保管していた金属Ga(融点29.8℃)を手で温めて液体にしてみました。

「NaClの融解」(R7.7.9)

食塩を加熱・融解して、大きな検流計を用いて電気が流れるのを確かめました。

「屋上庭園の稲への追肥」(R7.7.8)

冷却実験で使った尿素を屋上庭園の稲に窒素肥料として与えることにしました。

稲水槽の中をよく見ると、先日、放したメダカが元気に泳いでいました。

「アルテミアの新しい卵」(R7.7.8)

アルテミアの新しい卵を購入して人工海水に入れてみました。古い卵のときは、ほとんど浮いたままになっていましたが、新しい卵だと半分以上がすぐに底に沈んでいきました。

「酸性度の順番を予想しよう」(R7.7.8)

酸性物質をpHの低い順番を予想して並べて、pHメータで確認しました。

「屋上庭園にミニビオトープ」(R7.7.7)

屋上庭園の稲水槽に各種水草、ミジンコ、メダカ、ミナミヌマエビ、レッドラムズホーンとカエルを放しました。

「サビキコリと新しいクワガタ」

サビキコリに餌を与えてみました。また、今日から新しい小型のクワガタが仲間入りしました。

「成長著しい綿」(R7.7.3)

綿の種を蒔いたら、すぐに芽を出して、双葉を広げてぐんぐんと育っています。

「サビキコリ」(R7.7.3)

校内をふらついている虫がいたので捕まえて、Googleで名まえを調べてみると、コメツキムシ科の「サビキコリ」という昆虫でした。確かに、錆びたような色と質感がありました。

「水槽のpH」(R7.7.3)

昨日は、ジュースや洗剤のpHを測定したので、今日は、オタマジャクシや金魚の水槽の水をろ過してpHを調べることにしました。

「キアゲハ」(R7.7.2)

栄養教諭の先生がキエゲハの幼虫をもってきてくれした。今日から理科室の仲間入りです。

「pH測定」(R7.7.2)

DNA検出に用いたジュースや理科室にある日用品のpHを測定してみました。

「クワガタ」(R7.7.1~2)

バス停前で捕まえたクワガタが理科室に仲間入りしました。

「水槽の底」(R7.7.1)

理科室の水槽の底をスポイトですくって顕微鏡で観察しました。顕微鏡のピントが合った瞬間、細長い生物がからまるように動いていました。

「屋上庭園の稲」(R7.7.1)

炎天下、屋上庭園で育てている稲に水やりをしました。

「パンダの体重」(R7.6.30~7.2)

生まれたばかりのパンダの体重100gを実感する。

「DNAの抽出を極める」(R7.6.30~7.1)

ブロッコリーも他に、生ジュースや果物からDNAを抽出してみました。

「DNA釣り」(R7.6.26)

多めのブロッコリーを用いてDNAをたくさん析出させて、ニクロム線で作ったかぎ針を用いて、釣り上げてみました。

「DNAの抽出」(R7.6.26)

ブロッコリーから抽出したDNAをアルミ線やニクロム線を加工して作った釣り竿で釣り上げてみました。

「溶解性」(R7.6.25)

4種の固体試料の各種溶媒への溶解性の違いや、4種の液体の相互溶解の違いを調べました。

「DNA」(R7.6.25)

これまで細胞や染色体を観察したので、今日はブロッコリーからDNAを抽出することにしました。

「綿」(R7.6.24)

購入した綿の4種類の種と、以前収穫した綿から取り出した種をペットボトルで作った鉢に植えることにしました。

「屋上庭園で猛暑に耐える稲」(R7.6.24)

猛暑の屋上庭園で、ペットボトルや発泡スチロールの容器で育てている稲に水やりをしました。

「細胞分裂」(R7.6.24)

ネギの根の先端の細胞を観察して、各分裂期の染色体をスケッチしました。

「カエルの餌」(R7.6.24)

カエルにはワカサギ釣り用のサシを与えることにしました。

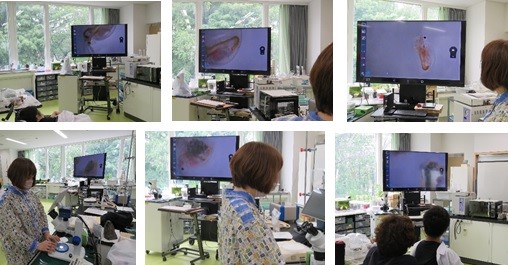

「メダカの研究発表」(R7.6.24)

三角山分校からメダカの研究成果の発表がありました。

「星の砂」(R7.6.23)

紀南白浜のガラスのような砂と比較する材料として幌別川の砂の他、貝、サンゴ、星の砂に加えて卵の殻を用いました。

「カエルが2匹」(R7.6.23)

オタマジャクシの飼育ケースをよく見ると、カエルが2匹になっていました。

「細胞分裂の観察」(R7.6.19)

発芽したネギの根の先端を用いて、細胞分裂を観察する手順をマスターしました。次回は、色々な分裂時期を見つけ出す予定です。

「砂は何からできているか」(R7.6.19)

南紀白浜の白砂に続き、幌別川の砂や星の砂の他に、貝やサンゴに塩酸を加えて、その違いを調べました。

「屋上庭園を田圃にする」(R7.6.19)

三角山が見える屋上庭園に大きな容器を設置して、ペットボトルや発泡スチロールに植えた稲の苗を並べて、水を満たしました。

「カエル」(R7.6.18)

まだ小さな尾が残っていますが、オタマジャクシがカエルになっていました。壁を伝って脱出しそうなので、蓋のある飼育容器に引っ越しすることにしました。

「ニトロベンゼン」(R7.6.18)

濃硝酸と濃硫酸を用いてベンゼンからニトロベンゼンを合成しました。水に沈んで丸まっているニトロベンゼンは、杏仁豆腐のような匂がしました。

「細胞分裂」(R7.6.17)

ネギの根の先端の細胞を観察しました。色々なステージがあるのを確認できました。

「白い砂の正体」(R7.6.17)

パンダの耳が黒い理由を考えたあとに、南紀白浜の白い砂の正体を顕微鏡で観察して調べることにしました。

「植え替え」(R7.6.17)

野菜の種が発芽して、込み合ってきたので植え替えをしました。

「オオミジンコ」(R7.6.17)

三角山分校と合同でミジンコの観察をしました。

「白繭の寄生バチ」(R7.6.16)

カイコの桑の葉に紛れていた蛾の幼虫を育てていたところ、白繭の寄生バチが寄生していました。

「オオミジンコ」(R7.6.16)

晴天が続き緑水で急に増えたオオミジンコを観察しました。大きなミジンコはどれもタマゴを抱えていました。また、大きなミジンコのまわりを生まれたての小さなミジンコが激しくい動き回っていました。

「トナカイ模様のハナグモ」(R7.6.16)

カイコ用の桑の葉の裏側にトナカイ模様のハナグモを発見しました。

「野菜の発芽と植え替え」(R7.6.16)

シャーレで発芽させた野菜の苗を小さなビニールハウスに植え替えました。

「南紀白浜の砂と幌別川の砂と星の砂」(R7.6.16)

南紀白浜の白い砂を顕微鏡で観察すると透明でガラスのようでした。また、幌別川の砂は、色とりどりで図鑑で見るようでした。そして、サンゴからできた砂は、星のような形をしていました。

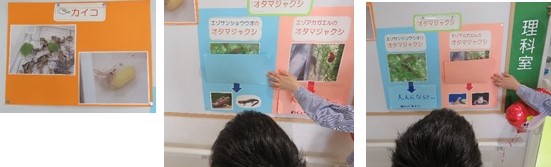

「エゾサンショウウオとオタマジャクシ」(R7.6.10)

エゾサンショウウオとオタマジャクシを網ですくって、透明で厚みの薄い容器に移して観察しました。また、理科室廊下前の掲示物で成体の違いを学習しました。

「食虫植物」(R7.6.10)

ハエトリグサを観察して、ウツボカズラに餌やることにしました。

「子宝草」(R7.6.10)

子宝草が順調に増えているので葉を切って自宅で観察もできるようにしました。

「ネギの発芽」(R7.6.10)

稲や小松菜など様々な種が発芽していました。発芽の特徴を理解するために、ネギの発芽の様子を先生が実演して見せました。

「田植え」(R7.6.10)

三角山分校と合同で稲をペットボトルに土と水を入れた田んぼに植えました。

「メダカとコマツナ」(R7.6.10)

三角山分校で育てているメダカの赤ちゃんを虫眼鏡で観察しました。また、発芽した小松菜の種と大きく育ったコマツナを観察しました。

「カイコの産卵」(R7.6.9)

羽化したカイコガ交尾し、黄色の卵を産みました。

「ネギの発芽」(R7.6.9)

野菜の種をまき、発芽したネギの様子を観察しました。ネギは、黒い種を下にして、折り曲げた緑の背中から出てくることがわかりました。

「理科室廊下の掲示物」(R7.6.9)

理科室の廊下には、授業の様子や飼育している生き物の写真を展示しています。

「食虫植物」(R7.6.9)

ハエトリグサの葉は、週末に蛹から羽化したハエを捕まえて、全て閉じていました。

また、今日から理科室に仲間入りしたウツボカズラには、エゾサンショウウオの餌として用意していた乾燥アカムシを与えました。

「エゾサンショウウオに小さな前足」(R7.6.9)

カエルのオタマジャクシには、まだ、変化はありませんが、エゾサンショウウオには、後ろ足に続き、小さな前足が出てきました。また、呼吸の練習をしているのか、水面近くにいることが多くなりました。

「稲」(R7.6.9)

ペットボトルを切って、土と水を入れて、稲の苗を植えました。

「種まき」(R7.6.5)

バジルを水に浮かべて変化を観察しました。また、脱脂綿を敷き詰めたシャーレに、自分で選んだ種を植えました。

「昆虫ゼリーを飛ばす」(R7.6.5)

細いガラス管に昆虫ゼリーを入れて丸底フラスコにゴム栓で接続して気体温度計を作りました。この丸底フラスコを氷水やお湯に浸して、中の空気を収縮させたり膨張させたりすることで、昆虫ゼリーを飛ばせないか実験をしました。

「2頭目のカイコ誕生」(R7.6.5)

2頭目のカイコが誕生しました。盛んに触覚を磨いていました。

「種まき」(R7.6.5)

シャーレに脱脂綿を敷き詰めて、バジルや小松菜の種を蒔きました。

「カイコ誕生」(R7.6.4)

黄色い繭からカイコが生まれ出ていました。

「空気温度計」(R7.6.4)

細いガラス管を接続した丸底フラスコを氷水やお湯に浸して、温度計を作ってみました。

「エゾサンショウウオとオタマジャクシ」(R7.6.4)

エラが広がり、頭が大きくなってきたエゾサンショウウオと初めから丸くて大きな頭をしたカエルのオタマジャクシを観察しました。

「PETボトルで長い繊維」(R7.6.4)

ペットボトルを融かしてどこまで伸びるか調べてみました。廊下で理科室前から突き当りの図書室まで伸びました。

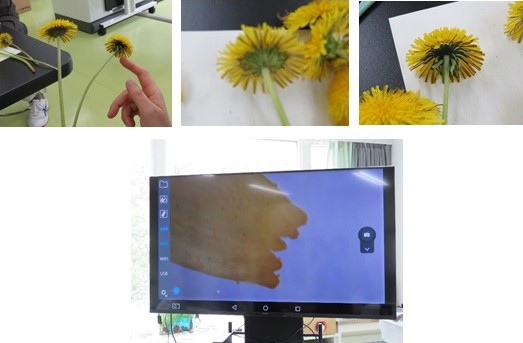

「観察用USBカメラ」(R7.6.4)

車いすで容易に観察できるようにUSBカメラを用意しました。まずは眼を見ることにしました。

「エゾサンショウウオとオタマジャクシ」(R7.6.3)

エゾサンショウウオに混ざっていたカエルのオタマジャクシを別の水槽に移し、それぞれの違いを観察しました。

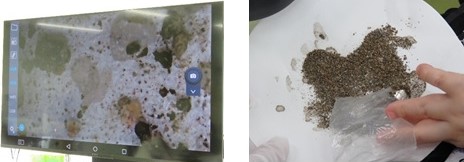

「水洗いした土の観察」(R7.6.3)

ペットボトルに入れた土を水洗いして、ろ紙に広げて乾燥させたものを三角山分校の生徒と一緒に観察しました。

「メダカの卵の観察」(R7.6.3)

三角山分校で育てているメダカの卵を一緒に観察しました。

「大きめの熱気球」(R7.6.2)

「カラフルなアイロンビーズ」(R7.5.29)

アイロンビーズをアミノ酸に見立ててタンパク質の模型を作るために、今日は、混ざって販売されているビーズを色ごとに分ける作業をいました。

「土の水洗い」(R8.5.29)

また、水が透明になるまで、土を何度も水で洗い、残った土をろ紙に広げて乾燥させました。洗って出た泥水を試験管にとりミョウバンを加えてみました。

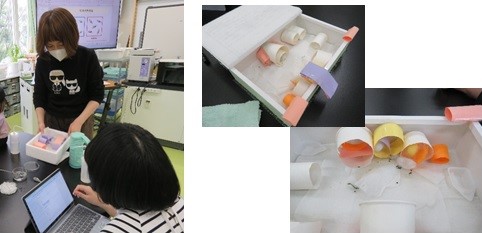

「カイコの繭」(R7.5.29)

カイコは、それぞれお気に入りの家の中に入って、繭を作りに励んでいます。

「メダカの卵と昨日のアセチレン」(R7.5.28)

三角山分校で育てているメダカの卵を観察しました。大きな目に、小さな心臓が動いているのがわかりました。

また、昨日、アセチレンの爆発事故のニュースがありましたが、理科室では、十分に安全に留意しながら、カーバイドからアセチレンを発生させて、燃焼の様子を観察しました。

「アルテミアとエゾサンショウウオ」(R7.5.28)

人工海水の水槽に入れたアルテミアの卵を観察しましたが、温度が低いのか、まだ孵化していませんでした。

また、新たに仲間入りしたエゾサンショウウオの卵から孵化したオタマジャクシには鰓がはっきり見えました。

「アルテミアの卵」(R7.5.27)

アルテミアの卵に人工海水を滴下して顕微鏡で観察しました。

「土壌採取」(R7.5.27)

公園の4か所で土を採取して、ペットボトルに入れて、色や形の他、振った時の音の違いなどを調べてみました。

「エゾサンショウウオの卵」(R7.5.26)

中学部の先生からエゾサンショウウオの卵をもらいました。既にオタマジャクシになっているものもいました。衣装をまとったトビケラの幼虫も混ざっていました。

「水洗いした土の観察」(R7.5.26)

水洗いした土を顕微鏡で観察しました。小さな砂粒が残っていて、磁石を近づけると引き寄せられました。

「カイコの繭作り」(R7.5.26)

大きくなった順に繭作りが始まっています。

また、サンショウウオの餌にしているサシがハエになって理科室を飛び回ることがあるので、「ハエトリグサ」も一緒に育てることにしました。

「熱気球とヘリウム気球」(R7.5.22)

ポリエチレの袋に思い思いの絵を描いて、これに加熱した空気を入れて、熱気球を上げてみました。また、ヘリウムを入れて、釣り糸やミシン糸を結び付けて、1階から階段伝いにどこまで上がるか試してみたところ、最上階の5階の天井まで到達することが分かりました。

「ヘリウム気球」(R7.5.22)

ポリエチレの袋にヘリウムを入れて、口元を釣り糸で結び、体育館でどこまで上がるか試してみました。

「カイコの繭作り」(R7.5.22)

また、新たに1頭のカイコが繭作りを始めました。

「土洗い」(R7.5.21)

これまで集めた色々な土の塊を乳鉢で砕き、ペットボトルに入れて水洗いをしました。綺麗になった土は、ろ紙に広げて、乾燥させて、次回、顕微鏡で観察します。

「カイコのお家を作ろう」(R7.5.20)

昨日、大きく成長したカイコ3頭を、個室を用意した飼育ケースに移したところ、それぞれ気に入った場所で繭を作っていました。他のカイコもだいぶ大きくなってきたので、今日は、お家をたくさん作ることにしました。

「カイコの家」(R7.5.19)

個体差が大きく、巣作りを始めそうな個体も出てきたので、紙コップや厚紙を用いて、それぞれ思い思いの「カイコの家」を作ってみました。

「水槽の底」(R7.5.19)

水槽の底をスポイトで吸い取って、顕微鏡で観察すると、色々な生き物を発見することができました。

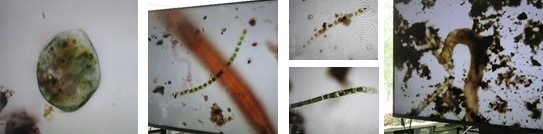

「ニホンタンポポ」(R7.5.15)

学校周辺のタンポポを調べてみました。公園の周囲はセイヨウタンポポばかりでしたが、学校の駐車場の植え込みにはニホンタンポポがありました。詳しく形状を見るとシナノタンポポに似ていることがわかりました。

「ノモの国」(R7.5.15)

大阪万博をZoomで体験したので、今日は、それに合わせた実験観察をしました。

「カイコに桑の葉」(R7.5.15)

カイコの餌に桑の葉を探していますが、時期が早いのか、なかなか見つかりません。そこで、何とか見つけた小さな桑の葉と人工飼料を一緒に与えています。

「ヨウ素の昇華精製」(R7.5.14)

砂に混ざったヨウ素を砂皿で加熱して昇華精製してみました。

「タンポポの見分け方」(R7.5.13)

「タンポポの花の作り」(R7.5.13)

タンポポを採取して、花を分解して、その作りを観察しました。

「たんぽぽの花の観察」(R7.5.12)

たんぽぽの花の数の数え上げは諦めて、花の構造を観察することにしました。

「たんぽぽ採取」(R7.5.12)

今日は、外に出てたんぽぽの採取をしました。破断した根の断面からは白いラテックスが流れ落ちていました。

「桑の葉」(R7.5.12)

これまで人工飼料で育てていたカイコに桑の葉や桑の葉に似た葉を与えてみました。

「紫や緑のガラス」(R7.5.9,12)

酸化マンガン(Ⅳ)を使った紫のガラスや硫酸銅(Ⅱ)を使った緑のガラスを作りました。

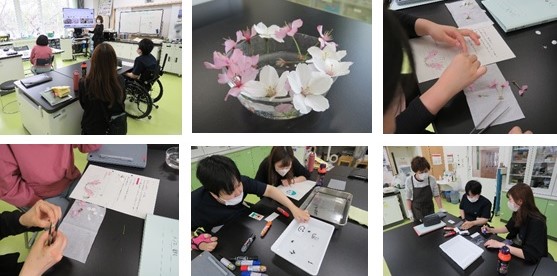

「サクラと千尋」(R7.5.8)

今日は、「サクラ」チームと「千と千尋」チームに分かれて観察を行いました。

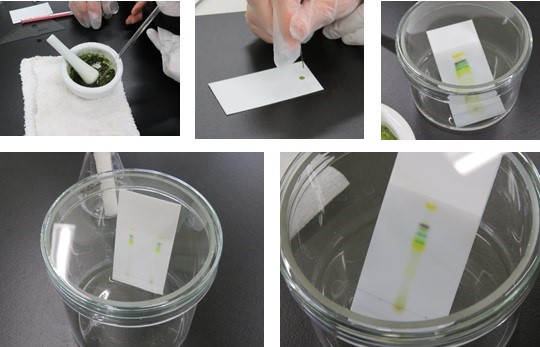

「薄層クロマトグラフィー」(R7.5.8)

昨日は、緑茶をペーパークロマトグタフィーで分析しましたが、今日は、薄層クロマトグラフィーを用いてみました。

「煎茶に含まれる色素」(R7.5.7)

煎茶に含まれる色素をペーパークロマトグラフィーで調べてみました。

「ペーパークロマトグラフィー」(R7.5.7)

煎茶と番茶をメタノールとアセトンで抽出して、ヘキサン、ペーパークロマトグラフィーで成分の違いを調べました。

「カイコの成長」(R7.5.7)

カイコは、この4連休で餌をたくさん食べて、2cmほどに成長していました。

「緑のガラス」(R7.5.2)

これまでガラスの原料に塩化コバルト(Ⅱ)を加えていましたが、今日は硫酸銅(Ⅱ)を加えることにしました。

「カイコ」(R7.5.2)

「桜」(R7.5.1)

ソメイヨシノとエゾヤマザクラの花を分解して、顕微鏡で観察しました。

「桜」(R7.5.1)

校舎に隣接する公園で桜を観察し、地面に落ちた花を集めて、双眼顕微鏡で観察しました。

「桜」(R7.4.30)

校舎の窓から見える桜の木にきれいな花が咲いていたので、外に出て、風に飛ばされた桜の花を集めて観察しました。

鉄錯体(R7.4.28,30)

使い捨てカイロからスタートして、シュウ酸の鉄錯体を合成して、再結晶を繰り返して、やっとエメラルドグリーンのきれいな結晶にたどりつきました。

「カイコ」(R7.4.25,28,30)

次々と誕生するカイコの赤ちゃん、毎日、餌を食べ続けて、どんどん大きくなっています。(上段4/25、中段4/28、下段4/30)

「ガラス」(R7.4.25,28,30)

どろどろに溶けたガラスをそのまま放冷すると途中で割れしまうけれど、マッフルをかぶせて余熱でゆっくりと放冷すると割れずに大きなかたまりができた。

「カイコの卵と1齢虫の観察」(R7.4.24)

カイコの発生途中の卵や、孵化直後と数日経った幼虫を観察しました。

「成長の速いカイコ」(R7.4.24)

一昨日、やっと観察できた小さなカイコの赤ちゃんが、今日にはこんなに大きなっていました。

「口の中の細胞の観察」(R7.4.24)

綿棒を使って口の中の細胞を枚のスライドガラスにとって、酢酸オルセインとメチレンブルーで染色して顕微鏡で観察しました。

「鉄錯体の再結晶」(R7.4.24)

緑色の鉄錯体の結晶に交じって白色のシュウ酸塩が析出していたので、白い結晶をピンセットで取り除いてから、再結晶で精製することにしました。

「鉄錯体の溶液の濃縮」(R7.4.23)

使い捨てカイロから作ったシュウ酸の鉄錯体の溶液を一昼夜静置しても結晶が析出しなかったので、今日は、その溶液を3倍になるまで電熱器で加熱濃縮することにしました。

「カイコの飼育」(R7.4.23)

新しく生まれた赤ちゃんカイコを綿棒でそっとすくって新鮮な餌の入った容器に移しました。

「カイコの引っ越し」(R7.4.23)

生まれたてのカイコをルーペで観察し、竹串とキムワイプで作った引っ越し道具を使って、新しい容器に移動させました。

「つくしの胞子」(R7.4.22)

つくしの胞子を顕微鏡で観察してみました。

「カイコの卵と幼虫の観察」(R7.4.22)

カイコの幼虫を新しい餌にそっと移動させ、カイコの卵と幼虫を双眼実体顕微鏡で観察しました。また、卵が産み付けられた繭の中から蛹の抜け殻を取り出してみました。

「生まれたばかりのカイコの幼虫の観察」(R7.4.22)

人工飼料を食べるカイコの小さな幼虫を観察しました。

「葉の細胞の観察」(R7.4.22)

花の名前を調べて、その細胞を顕微鏡で観察しました。

「アメンボ」(R7.4.21)

細い銅線を使ってアメンボを作り、水に浮かべてみました。最後に、洗剤を1滴たらすと、沈んでしまいました。

「シュウ酸の鉄錯体」(R7.4.21)

シュウ酸溶液に炭酸カリウムの粉末を加えた溶液に、水酸化鉄(Ⅲ)の沈殿を加えて加熱しました。茶褐色の沈殿が溶けて綺麗な緑色の溶液が得られました。

「ガラス」(R7.4.21)

前回は、塩化コバルト(Ⅱ)の量が多すぎたようだったので、今回は、磁性のるつぼを使い、塩化コバルト(Ⅱ)の量も少し減らしてガラスを作ってみました。

「ガラス」(R7.4.17)

鉛ガラスを作ってみました。塩化コバルト(Ⅱ)を少し加え過ぎました。

「千と千尋の神隠し」(R7.4.17)

ホワイトボードマーカーを使ってマグネットシートやクリヤファイルに絵や文字を描いて水に沈めてみました。

「花の細胞の観察」(R7.4.17)

色々な花の葉や花びらを顕微鏡で観察しました。

「花の細胞の観察」(R7.4.17)

色々な花の花びらを顕微鏡で観察しました。

「カイコ誕生」(R7.4.15~16)

昨年度から理科室で保管していたカイコの卵が入った容器を開けてみたところ、カイコの赤ちゃんの誕生が始まっていました。シャーレに移して虫眼鏡で観察しました。

「カイロ」(R7.4.15~16)

使用済みのカイロの袋を切って、中身を塩酸に溶かして、過酸化水素で完全に酸化させてから、ろ過すると濃い黄色の溶液が得られました。

使用済みのカイロの袋を切って、中身を塩酸に溶かして、過酸化水素で完全に酸化させてから、ろ過すると濃い黄色の溶液が得られました。

「細胞の観察」(R7.4.15)

口腔内の細胞や入学式に飾った花を顕微鏡で観察しました。

「理科室の生き物を探そう」(R7.4.10)

廊下に掲示した生き物の写真を手掛かりに、理科室の中から探し出すことにしました。

「熱収縮性チューブ」(R7.4.10)

体育館ステージに看板を吊り下げるワイヤーの先端が尖っていたので熱収縮性チューブを用いて、被覆することにしました。

「爆発限界」(R7.4.9)

アルコールの爆発限界の実験をしました。

「硫黄の同素体」(R7.4.9)

化学基礎の最初の授業は、硫黄の燃焼の様子を観察し、「硫黄の同素体」の実験を行いました。

「水槽の地底生物」(R7.4.9)

生物基礎の最初の授業は、金魚やメダカを飼っている水槽の底をスポイトで吸い取って、顕微鏡で観察しました。

「祝入学-理科室掲示-」(R7.4.8)

理科室の生き物たちが新入生を大歓迎しています。