㉖法家思想を考える-背景理解と批判的視点-(国語科51期3年次)

2025年度の3年生を対象に、法家思想を題材にした古典探究の授業を実施しました。

単元名

法家思想について、時代背景を調べることによって理解を深めるとともに、批判的な視点から意見文を書く

伸ばしたい力

a.古典を読むために必要な語句・句形の量を増す力

b.書き手の考えや目的、意図を捉える力

c.作品が成立した背景を踏まえて、本文の内容を解釈する力

d.多角的・批判的な視点から本文の内容を捉え、自分の考えを広げたり深める力

d.多角的・批判的な視点から本文の内容を捉え、自分の考えを広げたり深める力

単元の流れ

STEP1.教科書本文の「侵官之害」(韓非子)を訳す。

STEP2.関連する問題(韓非子)に取り組む。

STEP3.「法家思想」について調べ、なぜ韓非子はこのような主張を展開したのか、時代背景とともに説明する。

STEP4.配付された評論文を読み、現代社会に生きる私たちの視点から、韓非子の主張を批判的に捉え、意見を述べる。

STEP1,2(3時間)

まずは、「ルールとモラル、どちらが大切だと思いますか?」と生徒に質問しました。

それぞれ意見が飛び交う中で、共通して見えてきたことは「ルールとモラルはどちらも大切である」ということでした。

昨年度実施した論語の授業をおさらいしながら、儒家が重んじる「仁」と法家が重んじる「法」について着目した後、教科書本文の「侵官之害」と関連文章(どちらも韓非子)を読んでもらいました。

すると、現代の価値観からすると違和感を覚える内容(思いやりで行ったことでも、越権行為は許されるものではなく、与えられた役割以外のことをしてはならない)であることが分かりました。そこで、この単元では現代の価値観から法家思想を批判的に捉え、意見文を書いてみようと伝えました。

STEP3,4(4時間)

「批判的に物事を捉えるためには、反対側の意見を丁寧に理解することが大切です」と生徒に伝え、なぜ法家思想は生まれたのか、時代背景を探ってもらいました。すると、「私たちは法律を当たり前のもとだと思っているけど、その当時は画期的な発明だった」「最初は本文の内容を厳しすぎると思ったけど、ルールを絶対視しなければいけない事情があった」という声が上がりました。

とはいえ、やはり現代の価値観からすると当時の法家思想はやや偏った考え方に捉えられるので、『社会学入門』(見田宗介)の一節を紹介しました。

「近代の知のシステムは、専門分化主義ですから、あちこちに『立入禁止』の札が立っています。『それは○○学のテーマではないよ。そういうことをやりたいのなら、他に行きなさい。』『××学の専門家でもない人間が余計な口出しをするな。』学問の立入禁止の立て札が至る所に立てられている。しかし、この立入禁止の立て札の前で止まってしまうと、現代社会の大切な問題たちは、解けないのです。そのために、ほんとうに大切な問題、自分にとって、あるいは現在の人類にとって、切実にアクチュアルな問題をどこまでも追求しようとする人間は、やむにやまれず境界を突破するのです。」

この文章を踏まえて、越権行為を禁止する法家思想に対して、以下の構成で意見文を書いてもらいました。

【構成】

(a)「侵官之害」の内容、および各自で調べた法家思想について抑え直す。

(b)「たしかに」という接続詞を用いて、法家思想の観点から韓非子の主張の正の側面を指摘する。

(c)「しかし」という接続詞を用いて、自分の意見を述べる。

(a)「侵官之害」の内容、および各自で調べた法家思想について抑え直す。

(b)「たしかに」という接続詞を用いて、法家思想の観点から韓非子の主張の正の側面を指摘する。

(c)「しかし」という接続詞を用いて、自分の意見を述べる。

(写真が表示されない場合はページを更新してください)〔円になった矢印をクリックする〕

実際に生徒が作成した意見文を1つご紹介します。

生徒からは以下のような学習の感想が上がっていました。

| 1.何かの決め事をする時に、こっちにはこんな良さがあるけどもう一方にもこんな良さがある、でもここはデメリットだな、と正の側面と負の側面どちらも重視しすぎて物事を決めきれない癖が私にはあります。今回の授業で意見文を書き、正の側面や負の側面それぞれが生まれた背景などより深い情報を知ることでその2つが紙一重な関係だったり、情報を知った上で片方の方がとても魅力的に感じたりして、前よりも何かを決める時の手段が増え、決めきれるようになるということに1歩近づいた気がしました。何事も表面的に物事を捉えすぎず、情報を集める方法、目的を増やしていきたいと思いました。 |

| 2.とても面白い単元でした!いつもは自分の考えなどを書くことが多いけど、今回のように自分の視点を固定されることで今まで流されがちだった自分の見解が縛られ、違う視点で見ることができました。また、作者の背景を知りもう一度作品も読み直すことでより深い理解を得られて、自分にとってそれは多い経験ではなかったので、こんなにも楽しいのかと実感することができました。 |

|

3.初めに韓非子の思想を表す文を読んだ時に、この考え方は現代ではあまり通用せず、また単元の目的である批判的に捉えるという点で初めからマイナスなイメージで捉えていたけど、時代背景を探るにつれて、当時の状況に合わせて作られた考えなんだということに気付くことができた。はじめからマイナスな視点で見るのではなく、多角的な方面で物事を捉えることが大切だと改めて気付くことができた。

|

|

4.授業のはじめに「モラルとルールのどちらを重要視すべきか」というような問いがあり、その時は情よりもしっかりとルールに従うことが大切だと思っていたけれど、韓非子の思想をいざ現在の社会に当てはめて考えた時、「情」というものがどれほど大切なものかを知ることができ、興味深い授業だった。

|

振り返り

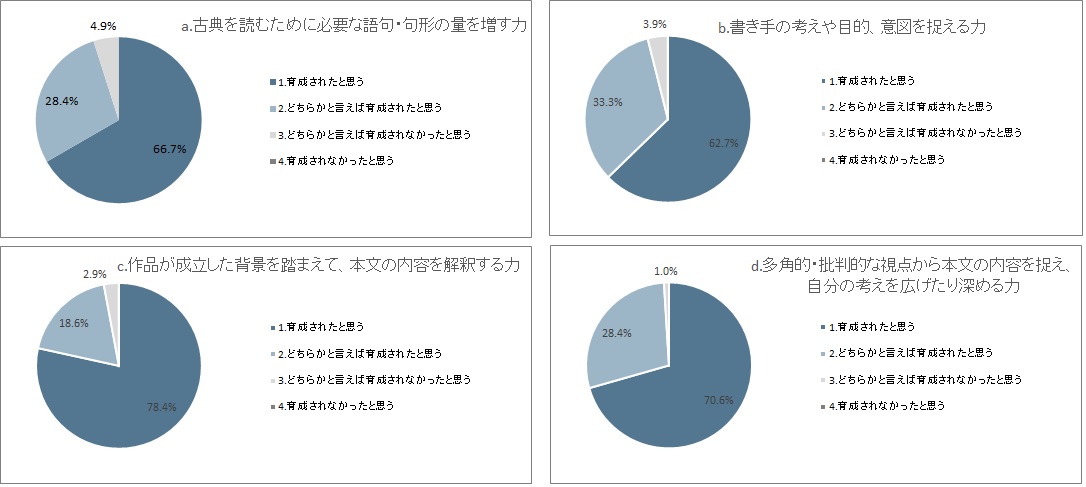

「仮説(伸ばしたい力)」と照らし合わせ、単元全体の振り返りを行いました。(回答数:102名)

1と2を回答した生徒の多さが印象的ですが、3と4をつけた生徒の記述を見てみると、以下の内容が述べられていました。

a.古典を読むために必要な語句・句形の量を増す力

・今回は読み解くというよりそこからどのように意見するかが求められたと思ったから。また、3年目なので既に知っている語句も多く、育成されたというより固める学習に近かったから。

b.書き手の考えや目的、意図を捉える力

・内容はしっかり理解できたと思うし、他の解釈がないか検討したりはしたが、書き手の意図は殆ど意識出来なかった。書き手の意図について考えることをすっかり忘れていた。

c.作品が成立した背景を踏まえて、本文の内容を解釈する力

・時代背景をネットでサクッと調べて終わってしまったのであまり育成されなかった。

d.多角的・批判的な視点から本文の内容を捉え、自分の考えを広げたり深める力

・批判的な意見は文献を参考にすることはあまりなく、自分の意見だけになってしまった。

今回の単元では育成されなかったと回答しているものの、自らの課題に気付き、改善を図ろうとする意欲が見て取れる点において、注目すべき記述だと言えます。

最後に、各生徒による単元全体の感想をchatGPTでまとめたところ、次の結果が出ました。

1.法家思想の理解と現代との比較

・法家思想を初めて知り、昔の法の厳しさと現代の法制度の違いに興味を持った。

・法家思想が現代の考え方にも通じる部分があると感じた。

・過去の法家思想が現代の法制度や社会の仕組み作りに影響を与えていると理解した。

2.韓非子や孔子などの古典思想の学習

・韓非子や孔子の思想を倫理の授業で学んでいたが、今回資料を通してより深く理解できた。

・古文や漢文の本文を読み解き、背景や筆者の意図を考える力がついた。

・歴史的背景を踏まえて思想や政策を批判的に考える経験ができた。

3.意見文の作成と批判的思考の育成

・批判的な視点で文章を書くことは最初は難しかったが、相手の主張の良い点も認めることができた。

・多角的に物事を見ることの重要性に気づき、今後も意識していきたいと感じた。

・意見文の構成や書き方を学び、自分の考えを整理しながら表現できるようになった。

4. 時代背景の理解と価値観の変化の実感

・春秋戦国時代などの歴史的背景を学び、当時の人々の政治や思想の考え方が理解できた。

・当時の価値観と現代の価値観が異なることを知り、多角的な視点で歴史を捉えることができた。

・昔の思想が作られた背景を調べることで、政策の意図や批判への理解が深まった。

5. 漢文学習の成果と課題

・漢文の語句や句形を覚え、文章を正しく読む力が伸びたと感じた。

・漢文が苦手だったが、時代背景や思想を理解することで楽しく学べた。

・語句や文法の理解にまだ課題があり、今後も継続して取り組みたい。

6. 学習の意義と今後の展望

・古典だけでなく倫理や政治、歴史と関連付けて学ぶことで理解が深まった。

・批判的思考や意見文作成は将来の小論文や社会での考え方に役立つと感じた。

・学んだことを日常生活やニュースを読む際にも活かしていきたい。

総括

今回の学習を通じて、古代中国の法家思想や孔子の儒家思想などの古典的な思想に触れ、歴史的な背景や価値観の違いを理解することができました。特に、法家思想の厳格な法治主義が現代の法制度にも通じる部分があることに気づき、過去と現代の思想や制度のつながりを考える良い機会となりました。

また、漢文の読み解きや意見文の作成を通して、批判的思考や多角的な視点を養うことができました。相手の主張の良い点も認めつつ、自分の意見を整理し表現する力は、今後の学習や社会生活において重要なスキルになるでしょう。

さらに、歴史的背景を踏まえて思想や政策を理解することで、単なる知識の暗記にとどまらず、時代や社会の変化に応じた価値観の違いを柔軟に捉える力が身につきました。これらの学びを活かして、倫理や政治、歴史の授業、実生活やニュースを読む際にも役立てたいと述べています。

市立札幌藻岩高等学校国語科 對馬光揮

登録日: / 更新日: