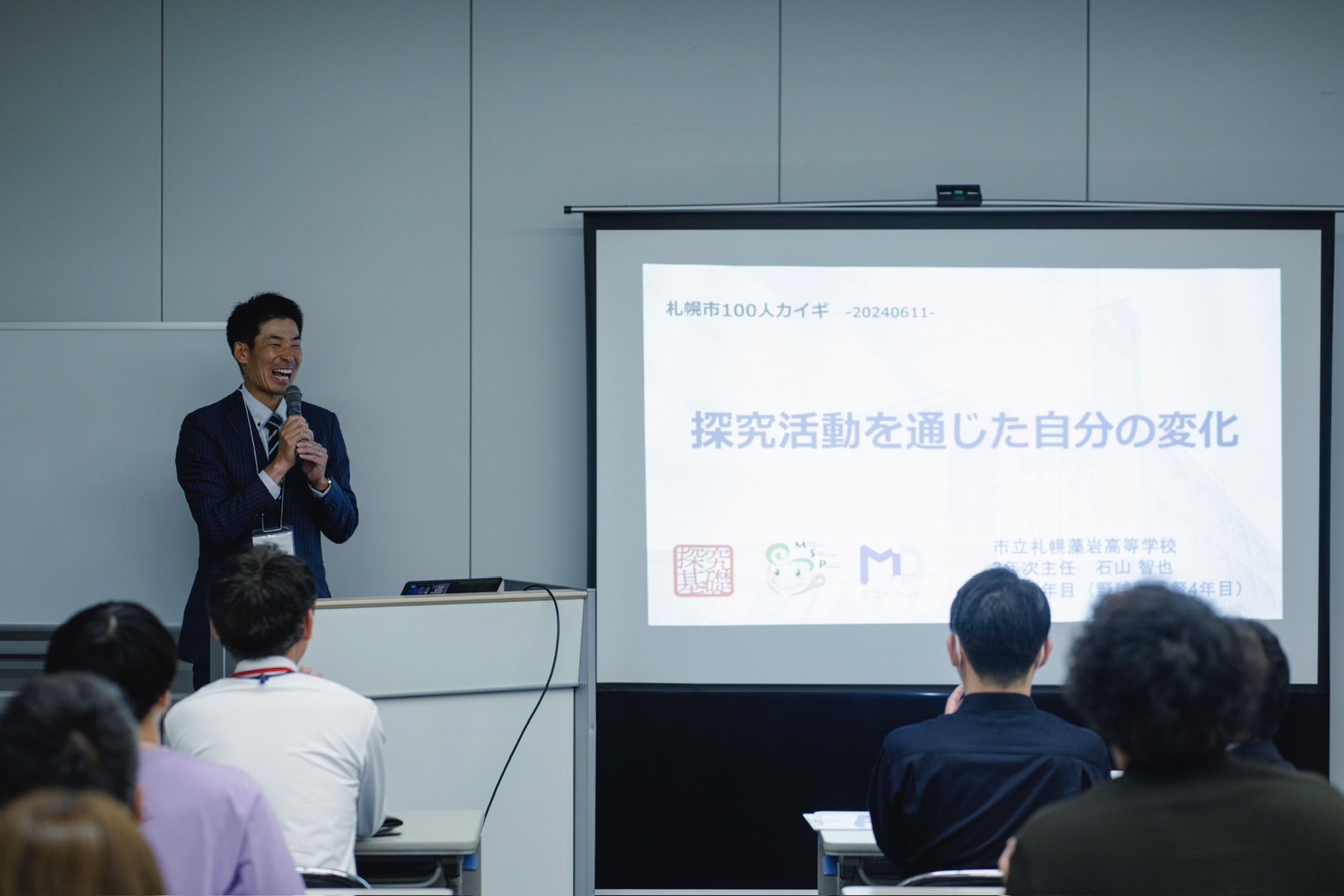

石山先生(数学科)が札幌市100人カイギに登壇しました

石山智也教諭(数学科)が札幌市100人カイギvol.19に登壇しました。

「100人カイギ」は、街で働く100人を起点に人と人とをゆるやかにつなぎ、都市のあり方や価値の再発見を目的とするコミュニティです。

石山先生は「探究活動を通じた自分の変化」というタイトルで、本校の探究活動と自身の教育観の変化についてお話しされました。

そこで、藻岩高校の探究への思いを石山先生にインタビューしました。

●「総合的な探究の時間」を通して、石山先生の教育観はどのように変化していきましたか?

以前は、「教師」とは生徒に勉強を教える人であり、その分野に関しては全てを知っている、いわばプロフェッショナルな存在として生徒と接する仕事だと思っていました。

もちろん、いまでもプロフェッショナルとしての責任感はありますが、「探究」に関わっていくうちに徐々にその思いが変化していきました。

というのも、「探究」という科目には免許がありません。私は数学科の教員なので、大学で数学を学び、数学の教員免許を取得しています。しかし、「探究」に関しては専門的に学んだわけではないため、教えるにしてもやり方が分かりませんでした。

そこで、生徒には「自分も探究が何だかよく分かっていない」と率直に伝えました。そして、生徒とともに「探究」を学びました。そうしているうちに、生徒のハッとした表情や、本気で取り組んでいる姿、そしてその目の輝きに心が動かされていきました。そして、「何かを教える」というよりも、「生徒とともに学ぶ」のが教師という仕事だと思うようになりました。探究によって、自分自身の分からなさと向き合い、生徒と同じ「分からない存在としての学習者」となる。生徒の声を聴きながら、互いの考えを擦り合わせ、関係性を築いていくうちに、教育の主語が「教師」から「生徒」へと変わっていくのを実感しました。

●部活動でも「探究」は活用されていますか?

私は野球部の顧問をしているのですが、効率性や即効性を考えれば教え込む指導も選択肢の1つとしてあると思います。そのうえで、別の選択肢として「学び合い」による探究的な部活動教育も大切にしています。生徒同士で人間学を学んだり、少年野球教室の運営を行ったり、子ども達がスポーツに触れる機会づくりや身体の不自由な方が参加できるユニバーサル野球に携わったりと、生徒たちは野球というスポーツを日々探究しています。

私自身も、野球を探究し続けています。トーナメント方式に基づく「負けられない意識」のプレッシャーに課題を感じたことから、リーグ戦方式を通じて選手と顧問が「皆で学び、成長する」ことを理念として、LIGA Agresiva北海道を立ち上げました。スポーツマンシップを学び、試合後は合同リフレクションを行うなど、日本における野球の社会的価値の向上を目指しています。2022年度には藻岩高校をはじめとして6つの北海道の高校が参加していましたが、2024年度には16校にまで拡大し、全国では約180校が参加しています。

今よりも、よりよくなる、よりよくしたい。探究のマインドは、全ての学びに活用されています。

●教師としての「やりがい」や「喜び」を感じる瞬間はいつですか?

知識を教えるだけではなく、物事の考え方やマインドも育んでいきたいと思っているので、生徒が教師の発想を飛び越えていった時に喜びを感じます。もちろん、何をやってもOKということではなく、規律や礼儀などを重んじる姿勢は身に付ける必要があります。そのうえで、冒険の旅に出るように、生徒が教員の手を離れて自分たちで道を切り開いていく。そんな姿を見ることができるのが、私にとってのやりがいです。

でも、教師って面白いなと思う一番は、自分自身が学んでいる時に感じますね。学ぶという自分の楽しさが人の役に立ち、そして人の成長が自分の喜びになっていく。そういった利己と利他のサイクルを回すことができるのが、教師の面白さだと思います。

本校の総合的な探究の時間の詳細については、以下のPDFやホームページの「探究活動」をご覧ください。

藻岩高校における総合探究の実践と背景(2022年度) [3213KB pdfファイル]![]()

藻岩高校における総合探究の実践と背景(2019年度) [676KB pdfファイル]![]()